Où je deviens comédien, poète et galant de nonnes

Par domcorrieras, le jeudi 15 juin 2023 - Proses & autres textes - lien permanent

Je finis par trouver une troupe de comédiens qui allaient à Tolède. Ils voyageaient dans trois carrioles, et Dieu fit que, parmi ces comédiens, je reconnus un de mes anciens compagnons à l'université d'Alcalà, qui avait renié l'étude et embrassé la profession. Je lui dis qu'il me fallait à tout prix quitter Madrid et partir à Tolède. Il eut beaucoup de mal à me remettre, et regardait mon visage balafré en se signant avec stupeur. Enfin, il me fit l'amitié, contre une somme d'argent, d'obtenir des autres une place pour que je voyage avec eux.

Nous allions tous mêlés, hommes et femmes ; l'une d'entre elles — c'était la danseuse, qui jouait aussi les reines et les dames vénérables — me parut une catin tout à fait engageante. Le hasard m'avait placé à côté de son mari, et sans savoir à qui j'avais affaire, saisi du désir de la posséder, je demandai à mon voisin : « Dites, comment engager la conversation avec cette femme, et lui proposer de dépenser avec elle environ vingt écus ; je la trouve fort jolie. — Ce n'est pas à moi de vous le dire, car je suis son mari, répondit l'homme, et sa conduite ne me regarde pas. Mais pour parler froidement, car je ne me sens nullement piqué, sachez que quelle que soit la quantité d'argent que vous dépenserez pour elle, vous ne perdrez pas au change : il n'y a pas plus beau corps sur terre, ni garce d'humeur plus folâtre. » En achevant ces mots, il sauta à bas de la voiture et monta dans une autre, pour me laisser, je suppose, la liberté de parler à son épouse. La réponse de cet homme me parut tout à fait satisfaisante, et je compris qu'il était de ces gens dont un effronté a dit un jour qu'ils suivaient saint Paul, déformant sans vergogne le précepte énoncé par celui-ci : que ceux qui ont des femmes soient comme s'ils n'en avaient point. Il va sans dire que je profitai de l'occasion pour m'entretenir avec la dame ; elle me demanda où j'allai et voulut savoir un peu quelle était ma vie. Enfin, après avoir longuement parlé, nous décidâmes d'attendre Tolède pour nous mettre à l'oeuvre.

Nous faisions la route très gaiement quand, je ne sais par quel hasard, je récitai un passage de la Comédie de saint Alexis, que j'avais appris dans mon jeune âge ; je m'en tirai si bien, que je leur donnai l'envie de m'avoir parmi eux. Comme j'avais raconté mes déboires et malheurs à cet ami qui faisait partie de la troupe, il me demanda si j'accepterais d'entrer dans la bande, et se mit à dépeindre la vie des comédiens sous un jour fort plaisant. J'avais besoin d'un appui et je trouvai la fille à mon goût : je signai donc un engagement pour deux ans avec le directeur, qui fixa ma part et mes rôles. Là-dessus, nous arrivâmes à Tolède.

On me donna à apprendre quelques-unes de ces Louanges qui servent de prologue, ainsi que des rôles de barbon, car j'avais la voix qui convenait. J'appris tout avec soin; et je dis ma première Louange à Tolède. Il était question — comme le veut l'usage — d'un vaisseau qui arrivait abîmé par la tempête, et la cale vide. Je disais « La scène représente le port » ; j'appelais l'auditoire « Auguste assemblée », demandais pardon pour les erreurs ou omissions de l'auteur; et je sortais. Quelques voix s'élevèrent pour m'applaudir : je m'en étais assez bien tiré.

Nous jouâmes une pièce écrite par l'un de nous ; j'étais fort étonné de voir qu'un comédien pouvait aussi être un auteur, ayant cru jusque-là cette fonction réservée à des hommes doctes et savants, et non à des illettrés. De nos jours, il n'est pas un directeur de troupe qui n'écrive des pièces, pas un acteur qui ne vous gribouille une farce où s'affrontent Maures et chrétiens. Alors qu'avant, je me rappelle, on jouait des pièces du grand Lope de Vega ou de Fray Alonso Ramon, et de personne d'autre.

À la première représentation, le public n'y comprit rien. Grâce à Dieu, la pièce commençait par une guerre, et j'entrais en scène armé et protégé d'un bouclier ; autrement, dès le deuxième jour, j'aurais fini sous une avalanche de coings pourris, de trognons de légumes et de vieux melons. On n'avait jamais vu pareil déluge, et la pièce le méritait bien ; elle présentait un roi de Normandie qui, on ne sait pourquoi, était habillé en ermite, et elle vous mettait au beau milieu deux laquais pour faire rire ; quand arrivait le dénouement, tout le monde se mariait, et voilà tout ! Bref, nous n'avions que ce que nous méritions !

La troupe était furieuse contre l'auteur, moi surtout qui lui fis remarquer que nous l'avions échappé belle et qu'il devait en tirer leçon. Il me jura ses grands dieux qu'il n'y avait pas un mot de lui dans la pièce : qu'en prenant chez les uns et chez les autres, il avait fait un manteau de pauvre, tout rapiécé, et que nos ennuis venaient de ce qu'il avait mal cousu les morceaux. Il reconnut que les comédiens qui écrivaient des pièces devraient être tenus à restitution, car ils tiraient profit de celles qu'ils avaient jouées, ce qui était pour eux très facile ; que l'appât du gain, quelque trois ou quatre cents réaux, les poussaient à tenter ainsi leur chance. De plus, il m'avoua qu'au hasard de leurs tournées, bien des gens venaient leur proposer des pièces : « Nous les acceptons sous prétexte de les relire, nous les gardons, nous y ajoutons une ou deux bêtises, supprimons une réplique bien tournée, et déclarons que la pièce est de nous. » Il m'expliqua qu'aucun comédien n'avait jamais procédé autrement pour écrire le moindre couplet.

L'astuce ne me parut pas mauvaise, et j'avoue que la tentation me prit d'essayer, d'autant que j'avais un penchant naturel pour la poésie : je connais quelques poètes, et j'avais lu Garcilaso. Je résolus donc de m'essayer à cet art. Entre mes écrits, la comédienne et les représentations, la vie s'écoulait paisiblement. Nous étions à Tolède depuis un mois ; j'écrivais de bonnes pièces qui effaçaient notre échec du début, j'avais même acquis un certain renom. On m'appelait Alonsete, car j'avais prétendu m'appeler Alonso ; on me surnommait Le Cruel, à cause d'un personnage que j'avais interprété, très applaudi par les spectateurs des galeries et le menu peuple. Je possédais trois habits complets, et les directeurs d'autres troupes cherchaient à me débaucher. Je parlais en homme averti qui connaît le théâtre ; je médisais des auteurs les plus renommés, critiquais les simagrées de Pinedo, faisais des voeux pour le repos éternel de Sanchez, trouvais Morales passable. On me demandait mon avis sur l'ornementation du théâtre et sur les décors. Si quelqu'un venait nous lire une pièce, c'était moi qu'on chargeait de l'écouter.

Encouragé par tant de succès, je perdis ma virginité de poète, et commis une complainte en vers de huit pieds, puis j'écrivis un intermède qui fut bien accueilli. Je m'aventurai alors à composer une pièce ; elle ne pouvait manquer d'être divine, puisqu'elle célébrait Notre Dame du Rosaire. Elle commençait au .son des flûtes, et montrait, comme c'était l'usage en ce temps-là, des âmes du Purgatoire, et des démons qui font « hou! hou! hou ! » quand ils entrent en scène, et « ha ! ha ! ha ! » quand ils sortent. Les gens de Tolède aimaient trouver le mot Satan dans mes couplets, et entendre débattre si le diable était tombé du ciel, etc. Bref, ma pièce fut jouée, et avec succès.

Je ne parvenais plus à répondre à la demande, tant j'étais assailli par les amoureux qui voulaient, l'un un couplet sur des sourcils, l'autre sur des yeux, un troisième un sonnet sur des mains, un autre encore un rondeau pour des cheveux. Chaque partie du corps avait son prix, mais comme je n'étais pas le seul à tenir boutique, je vendais au rabais pour attirer la clientèle.

Et ne parlons pas des cantiques ! Sacristains et servantes ne me laissaient aucun répit ; j'aurais pu vivre des prières que j'écrivais pour les aveugles — à huit réaux chacune —; je me rappelle avoir fait alors celle du Juste Juge, solennelle et sonore, qui se prêtait à toutes les mimiques. J'écrivis pour un aveugle (qui les signa de son nom) ce cantique si connu qui commence par :

Notre Mère du Verbe lustral

Ô toi la Fille du divin Père

Donne-nous ta grâce virginale, etc.

C'est moi qui, le premier, eus l'idée de terminer mes strophes à la manière des sermons, par un « ici sa grâce, au-delà sa gloire», dans ce couplet où parle un captif de Tétouan

Demandons du fond du coeur

Au grand roi d'en haut, sans tache,

Qui connaît notre ferveur,

D'accorder ici sa grâce,

Et sa gloire dans l'au-delà. Amen

J'avais le vent en poupe, j'étais riche et prospère ; je me voyais déjà directeur d'une compagnie. Mon logis était fort bien pourvu, car j'avais eu l'idée — le diable lui-même n'aurait pas trouvé mieux — d'acheter quelques-unes de ces couvertures de mulets accrochées dans les auberges, et de les mettre sur mes murs. Elles m'avaient coûté à peine vingt-cinq ou trente réaux, et faisaient plus bel effet que les tapisseries du roi, car on pouvait voir au travers, tellement elles étaient déchirées, tandis que celles du roi ne laissent sûrement rien voir.

Il m'arriva, à cette époque, l'aventure la plus plaisante du monde, et bien que je m'y montre à mon désavantage, je vais la raconter. Les jours où j'écrivais mes pièces, je me retirais dans mon grenier, d'où je ne descendais pas même pour me nourrir : une servante me montait les repas. J'avais l'habitude d'écrire en déclamant tout haut, comme si j'étais déjà sur scène. Or, le diable en ayant décidé ainsi, au moment précis où la servante montait l'escalier, qui était étroit et sombre, avec la marmite et les assiettes dans les mains, j'écrivais un passage où il était question de chasse au gros gibier ; et tout en écrivant, je criais très fort :

Sauve-toi de l'ours, le voilà,

Lui qui vient de me déchirer

et descend se jeter sur toi.

La servante — une Galicienne —, entendant « se jeter sur toi » et « me déchirer » crut que c'était vrai, et que je la prévenais du danger. La voilà qui fuit, mais, dans son trouble, elle marche sur sa jupe et roule au bas de l'escalier, renversant la marmite, brisant les assiettes ; puis elle se précipite dans la rue, criant qu'un ours était en train de tuer un homme. Je me précipitai à mon tour derrière elle, mais tout le voisinage était déjà en émoi, me demandant ce que l'ours m'avait fait. J'eus beau leur expliquer que c'était une erreur de la pauvre fille, qu'il s'agissait comme je viens de le dire, d'une pièce que j'écrivais : on ne voulut pas me croire. Ce jour-là, je dus me passer de dîner. Les comédiens de la troupe l'apprirent, et toute la ville en fit des gorges chaudes. Et il m'arriva beaucoup d'aventures semblables, tant que je persévérai dans le métier d'auteur et le triste état de comédien.

Mais bientôt, comme on savait que notre directeur avait fait de bonnes affaires à Tolède, on le traîna en justice pour je ne sais quelles dettes, et on le mit en prison — tous les directeurs finissent de la même manière. À la suite de quoi, la troupe fut démembrée, et chacun s'en alla de son côté. À dire vrai, mes amis voulurent m'entraîner avec eux dans d'autres troupes ; mais je n'aspirais guère à pratiquer ce métier, que j'avais exercé uniquement par nécessité ; aussi, me voyant bien pourvu et bien vêtu, je ne pensai plus qu'à en profiter.

Je pris congé de tous mes compagnons ; ils quittèrent la ville, et moi, croyant renoncer à ma vie de débauche en abandonnant la profession de comédien, je devins, sans vouloir offenser personne, un amoureux de grille, ou de coiffe, ou, pour parler plus clairement, un postulant à la paternité de1l'Antéchrist, autrement dit un galant de nonnes. L'occasion se présenta en la personne d'une religieuse qui m'avait chargé de lui écrire de nombreux cantiques, et qui prit du goût pour ma personne un jour de la Fête-Dieu où je jouais le rôle de saint Jean l'Évangéliste, patron de son ordre. Cette femme me donnait de multiples marques d'attention ; elle m'avait avoué que la seule chose qu'elle déplorait était de me savoir comédien — je m'étais fait passer pour le fils d'un noble gentilhomme — et qu'elle se sentait pleine de compassion à mon égard. Je me décidai enfin à lui écrire le billet que voici :

LETTRE

« Afin de vous complaire, et malgré mes engagements, j'ai quitté la compagnie ; car toute compagnie où vous ne figurez pas m'est solitude. Je serai d'autant plus à vous que je m'appartiens davantage. Prévenez-moi quand il y aura parloir, et je saurai alors quand j'aurai le plaisir..., etc. »

La tourière lui apporta le billet. Qui pourrait dire la joie qu'éprouva la bonne religieuse quand elle apprit que j'avais abandonné la profession. Elle me répondit comme suit :

RÉPONSE

« Je compte bien recevoir des félicitations pour votre nouvel état et non vous en envoyer ; je ne m'en réjouirais point, si je ne savais que mes désirs et votre bien sont tout un. Nous pouvons dire que vous êtes revenu à vous ; il ne vous reste plus qu'à montrer de la persévérance, qui se mesurera à l'aune de la mienne. Je doute qu'il y ait aujourd'hui parloir, mais ne manquez pas d'assister à vêpres, nous nous y verrons, puis venez à ma fenêtre ; et peut-être trouverai-je moyen de fausser compagnie à nôtre mère abbesse. Adieu. »

Le billet me parut prometteur : la nonne était non seulement jolie, mais elle avait de l'esprit. Je dînai et revêtis l'habit avec lequel je jouais sur scène les rôles de galant. Puis je me rendis tout droit à l'église ; après avoir un peu prié, je scrutai tous les entrelacs et ouvertures de la grille, espérant la voir. Enfin, grâce à Dieu — au diable, plutôt —, j'entends notre signal habituel : elle se met à tousser. J'en fais de même : et voilà que s'élève une tousserie d'enfer, à croire que nous étions tous catarrheux ou qu'on avait jeté du poivre dans l'église. J'étais las de tousser, quand je vis apparaître à la grille une vieille qui crachait tant et plus ; fort dépité de ma méprise, je compris combien pareil signal est hasardeux dans un couvent ; car si c'est bien un signal pour les jeunes nonnes, pour les vieilles, c'est une indisposition habituelle ; certains galants se laissent prendre à ce qu'ils croient être le chant du rossignol, et voient apparaître un corbeau coassant.

Je restai un long moment dans l'église à attendre le commencement des vêpres. Je les entendis jusqu'au bout, comme le font tous les galants de nonnes, et c'est pourquoi on les appelle des « amoureux solennels » : à cause de toutes les vêpres auxquelles ils assistent, et aussi parce que, dans leurs amours, ils en restent à vêpres sans jamais arriver à complies.

C'est par paires que j'ai entendu les vêpres, tant j'étais assidu! J'avais le cou deux fois plus long que lorsque je m'étais engagé dans ces galanteries, à force de me hausser pour voir ma belle. J'étais devenu le grand ami du sacristain et de l'enfant de choeur : quant au vicaire, un joyeux drille, il m'accueillait fort aimablement. J'avais un port si raide qu'on aurait dit que je déjeunais de broches à rôtir et dînais d'un carquois plein de flèches.

J'allai donc, comme convenu, faire ma cour sous les fenêtres du couvent ; l'endroit avait beau être grand, il fourmillait de dévots et on devait envoyer quelqu'un vous retenir la place dès midi, comme au théâtre pour une nouvelle pièce. Bref, je me mis où je pouvais. La seule vue des étranges postures que prenaient les galants était déjà un spectacle. L'un gardait le regard fixe, sans ciller, une main sur le pommeau de l'épée et l'autre à son rosaire, tel une statue de pierre sur un tombeau. Un autre, bras tendus et mains tournées vers le ciel à la manière des séraphins, recevait sans doute les stigmates ; un troisième, la bouche plus ouverte que celle d'une vieille mendiante, montrait à sa belle, sans un mot, ses entrailles par le gosier; un autre encore, collé à la paroi, pesait de tout son poids sur les briques, comme s'il avait voulu se mesurer à ce coin de la muraille. Celui-ci marchait en se déhanchant comme si on devait l'aimer pour son amble, comme une mule. Celui-là, une lettre à la main, avait l'air d'un chasseur qui rappelle son faucon en agitant un morceau de viande. Les jaloux faisaient bande à part. Certains ricanaient par petits groupes, en levant les yeux vers les nonnes ; d'autres lisaient des poèmes et les leur montraient ; tel autre, pour provoquer le dépit de sa belle, allait et venait sur la place en tenant une femme par la main ; tel autre encore parlait avec une servante, qui venait en catimini lui faire une commission.

Tout cela se passait en bas, parmi nous ; mais là-haut, où étaient les nonnes, ce n'était guère mieux. La tourelle où elles avaient leurs galeries était remplie d'ouvertures un mur si ajouré qu'on aurait dit un sablier, ou encore un brûle-parfum. Chaque orifice offrait un aperçu différent. Ici, un fricot de jours maigres : seulement des mains et des pieds ; plus loin, un ragoût de bas morceaux : têtes et langues, mais sans cervelle ; ailleurs, c'était un étal de colporteur : l'une montrait son rosaire, l'autre agitait un mouchoir, ou bien un gant, ou encore un ruban vert... Celle-ci parlait haut, celle-là toussait, une autre secouait ses doigts et appelait frénétiquement « hé ! hé ! », comme un vendeur pour attirer les regards.

Quand vient l'été, on peut dire que les galants de nonnes non seulement se chauffent, mais se grillent au soleil ; et il est fort plaisant de les voir si bien cuits, alors qu'elles restent toutes crues. En hiver, à cause de l'humidité, il arrive qu'il vous pousse du cresson et des arbustes sur tout le corps. La neige ne nous épargne pas plus que la pluie. Et tout cela, au bout du compte, pour voir une femme à travers un grillage ou un carreau teinté, comme une relique. Si elle parle, c'est être amoureux d'un merle en cage ; et si elle ne dit mot, d'un portrait. Les faveurs que l'on obtient restent toujours en surface, sans jamais toucher le but : à peine une passacaille avec les doigts. On écrase le visage contre la grille, on décoche les mots doux par les meurtrières. On aime en cachette. Les entretiens, toujours d'une voix chuchotée, comme à confesse ! Et il faut supporter une vieille qui grogne, une gardienne qui rognonne, une tourière qui trahit ! Mais le comble, c'est qu'elles nous accusent de courtiser d'autres femmes que des nonnes, alors qu'elles prétendent être les seules à savoir aimer ; et elles trouvent toute sorte d'arguments diaboliques pour nous le prouver.

J'en étais déjà à appeler l'abbesse « Madame », le vicaire « Mon père » et le sacristain « Mon frère » : voilà, au mieux, à quoi peut prétendre avec le temps un galant sans espoir. J'eus bientôt assez des tourières qui me renvoyaient, et des nonnes qui m'appelaient. Je trouvais que je payais un prix trop élevé pour l'enfer, que d'autres s'offrent à si bon marché sur cette terre et par des moyens si agréables. Je voyais bien que je me damnais à coup sûr, et seulement pour avoir usé du toucher. Si je conversais avec ma belle, afin de ne pas être entendu par tous ceux qui, comme moi, étaient aux fenêtres, j'enfonçais si fort ma tête dans la grille que, pendant les deux jours qui suivaient, je gardais sur le front la marque des barreaux, et je parlais aussi bas qu'un prêtre quand il consacre l'hostie. Quiconque me voyait, me lançait aussitôt : « Maudit sois-tu, écumeur de couvents » et autres insultes.

Tout cela me donnait à réfléchir, et j'avais presque décidé de planter là ma nonne, même si je devais y perdre mon gagne-pain. Ma résolution fut prise le jour de la fête de saint Jean l'Évangéliste, car j'eus alors la preuve de ce que valent ces femmes-là. Qu'il vous suffise de savoir que les religieuses baptistes firent exprès de s'enrouer, si bien qu'au lieu de chanter la messe, elles la gémirent ; elles ne s'étaient pas lavé le visage et avaient mis leur plus vieil habit. Quant aux dévots de ces dames baptistes, pour discréditer la fête, ils apportèrent à l'église des tabourets, au lieu de chaises, et invitèrent quantité de ces gueux qui traînent dans les marchés à viande. Quand je vis que les unes au nom d'un saint et les autres au nom de l'autre, les traitaient tous avec si peu d'égards, je m'arrangeai pour soustraire à ma nonne, sous prétexte d'une loterie, cinquante écus en ouvrages, bas de soie, boursettes ambrées et confitures, et je partis pour Séville, craignant, si je m'attardais en ces lieux, de voir pousser des mandragores dans les parloirs.

Je laisse mon lecteur juger des regrets qu'eut ma nonne — plus de ce que je lui emportais que de mon inconstance.

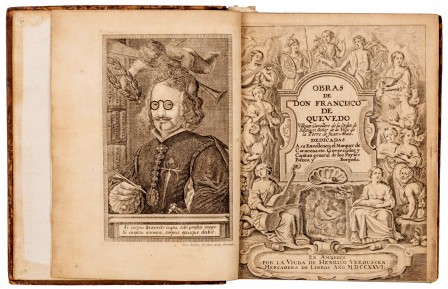

Francisco de Quevedo y Villegas / (El Buscón) La vie du truand don Pablos de Segovie, vagabond exemplaire et modèle des filous.

Traduit de l'espagnol par Aline Schulman