Ce que je fis à Madrid

Par domcorrieras, le samedi 13 mai 2023 - Proses & autres textes - lien permanent

CHAPITRE III

Ce que je fis à Madrid et ce qui m'arriva sur

le chemin de Cercedilla, où je dormis

Notre homme s'enferma donc afin d'écrire hérésies et sotties pour les aveugles. Vint l'heure du repas, que nous prîmes ensemble ; quand le souper fut achevé, notre poète me demanda de lui lire l'ordonnance. Comme je n'avais rien de mieux à faire, je la tirai de ma poche et lui en fis lecture. Je la transcris ici, car elle me semble fustiger en toute justice ces choses qu'elle entend blâmer. Elle commençait ainsi :

Ordonnance dénonçant les poètes creux,

oiseux et insipides

Le sacristain éclata de rire et s'écria : « Il fallait le dire plus tôt ! Et moi qui croyais que cette ordonnance me concernait, alors qu'elle ne s'adresse qu'aux insipides ! Il se prenait donc pour un poète fruité et savoureux, ce qui me parut fort divertissant. Je passai sur le prologue et commençai le premier chapitre, qui disait ceci :

« Attendu que ces vermines qu'on nomme poètes sont nos prochains, et chrétiens, quoique mauvais catholiques ; vu que, toute l'année, ils adorent sourcils, dents, pantoufles, rubans, sans compter d'autres péchés plus énormes encore ; nous ordonnons que, pendant la semaine sainte, on ramasse les poètes qui traînent sur la voie publique comme on le fait pour les prostituées, et qu'on les prêche en leur présentant la croix afin de les convertir. Nous indiquons à cet effet quelques maisons de repentance.

« Item, considérant les chaleurs accablantes qu'il fait dans les strophes torrides, jamais crépusculaires, des poètes astraux, eux-mêmes fripés comme des raisins secs tant ils mettent de soleils et d'étoiles dans leurs poèmes, nous leur imposons un silence perpétuel sur les choses du Ciel, et décrétons qu'il y aura des mois où les Muses seront interdites, comme il y en a où la chasse et la pêche sont fermées, de crainte que la race ne s'épuise, vu la manière dont ces poètes les sollicitent.

« Item, attendu que cette secte infernale d'hommes condamnés à perpétuité au trait d'esprit, grands dépeceurs de mots et entortilleurs de phrases, a communiqué aux femmes le dénommé mal de poésie, nous nous déclarons par ce mal vengés de celui qu'elles nous firent en croquant la pomme. De plus, vu la grande pauvreté du siècle où nous vivons, nous ordonnons que soient brûlées les strophes des poètes, comme on le fait des vieux brocarts, pour en tirer l'or, l'argent et les perles, car, dans la plupart des poèmes, leurs bien-aimées sont faites, à l'instar des statues rêvées par Nabuchodonosor, des métaux les plus précieux. »

C'en était trop pour notre sacristain qui se leva d'un bond : « Autant dire, s'écria-t-il, qu'on veut nous dépouiller de tous nos biens ! Ne m'en lisez pas davantage ; je vais aller trouver le pape à Rome, dussé-je y laisser jusqu'à ma dernière chemise. Je ne permettrai pas qu'on m'offense de la sorte, moi, un ecclésiastique ! Je prouverai que les couplets d'un poète sacristain ne sont pas soumis à cette ordonnance ; et, s'il le faut, j'en appellerai à la justice. »

J'avais envie de rire, mais ne souhaitant pas prolonger trop avant la conversation, car il se faisait tard, je répondis : « Monsieur, cette ordonnance est une pure plaisanterie ; elle n'a pas force de loi, car elle ne s'appuie sur aucune autorité. — En êtes-vous sûr ? demanda-t-il, encore tout agité. Alors, pourquoi ne pas me l'avoir dit aussitôt ? Vous m'auriez évité le plus grand déplaisir du monde. Savez-vous ce que c'est, monsieur, pour un homme qui se flatte d'avoir écrit huit cent mille strophes, d'entendre des choses pareilles ? Poursuivez, je vous prie, et que Dieu vous pardonne la frayeur que vous m'avez faite. » Je repris donc :

« Item, considérant qu'après avoir donné dans la veine mauresque — dont leur poésie conserve encore quelques traces —, ils donnent à présent dans la pastorale, et que les troupeaux maigrissent à force de boire leurs larmes, roussissent sous les feux de leurs amours, succombent au charme de leurs couplets et en oublient de paître, nous ordonnons donc qu'ils abandonnent ce métier, et conseillons aux amoureux de la poésie de se faire ermites. Quand aux autres, qu'ils se fassent muletiers ; c'est un joyeux gagne-pain pour les mal embouchés !

— Quel est le bougre, cocu, sodomite et juif qui a fait une telle ordonnance ? cria le pauvre homme. Si je savais qui est ce personnage, j'écrirais contre lui une satire, avec des strophes qui le feraient grincer des dents, et tout le monde avec lui ! Vous m'imaginez, moi qui n'ai pas un poil de barbe, dans un rôle d'ermite ! Vous me voyez, moi, qui verse l'eau et le vin dans les burettes, moi un sacristain, devenu muletier ! vraiment monsieur, vous me mortifiez ! — Je vous répète, répliquai-je, qu'il s'agit là de railleries ; prenez-les pour ce qu'elles sont. »

Et je continuai ma lecture :

« Item, afin d'empêcher plagiats et emprunt, nous interdisons qu'on fasse entrer dans des couplets d'Aragon et Castille, ou d'Italie en Espagne, sous peine, pour le poète contrevenant, d'avoir à s'habiller correctement, et en cas de récidive, d'avoir à rester propre pendant une heure entière. »

Cette dernière ordonnance l'amusa beaucoup, car il portait soutane si vieille qu'elle en avait des poils blancs, et si crottée qu'il aurait suffi au sacristain d'en frotter sur lui les pans pour être enseveli. Ne parlons pas de sa cape : il y avait là de quoi fumer deux vastes domaines.

Sur le ton de la plaisanterie, j'ajoutai que l'ordonnance imposait aussi de considérer à l'égal des désespérés qui se pendent ou se jettent dans le vide toute femme amourachée d'un homme qui ne serait que poète, et donc de lui refuser la sépulture. Item, vu l'abondance de rondeaux, chansons et sonnets récoltés au cours de ces dernières années singulièrement fertiles, on ordonnait que les liasses de couplets qui, faute de mérite, n'auraient pas fini dans une boutique d'épicier soient, sans appel, destinées aux latrines.

Pour terminer, je lui lus le dernier chapitre qui disait ceci : « Item, faisant preuve de charité et considérant qu'il existe dans nos contrées des gens si affreusement misérables, à savoir les baladins, les aveugles et les sacristains, qu'ils ne peuvent vivre sans les poètes, nous permettons qu'il y ait quelques pratiquants de cet art, à la condition qu'ils possèdent un diplôme délivré par le chef des poètes de l'endroit. Nous interdisons cependant aux poètes pour baladins de terminer leur farce à coups de bâton ou de diables, et leur comédie par des mariages, ainsi que de nouer leurs intrigues avec des papiers ou des rubans. Aux poètes pour aveugles, nous ordonnons de ne rien écrire qui se passe à Tétouan, de bannir des termes tels que christian, bonne aimée, compatissance, points d'honneur, et de ne pas dire tel outrage au lieu de ce présent ouvrage. Quant aux poètes pour sacristains, nous leur interdisons de farcir leurs cantiques de Gil ou de Jean, et de jouer sur les mots pour accoucher de couplets passe-partout, dont il suffit de changer le nom pour qu'ils servent à chaque fête.

« Enfin, nous ordonnons à tous les poètes, conjointement, qu'ils se détournent de Jupiter, Vénus, Apollon et autres dieux, sous peine de les avoir pour avocats à l'heure de la mort. »

Tous ceux qui avaient écouté ces ordonnances les approuvèrent, et m'en demandèrent copie. Seul le sacristain se mit à jurer par les Vêpres, l'introibo et le Kyrié que c'était une satire dirigée contre lui, pour ce qu'on y disait des aveugles, et qu'il savait mieux que quiconque ce qu'il avait à faire. « Tel que vous me voyez, ajouta-t-il, j'ai rencontré bien des poètes célèbres ; je me suis trouvé un jour dans une auberge avec Liñan ; et, deux fois, j'ai mangé à la même table qu'Espinel. » II ajouta qu'à Madrid il avait vu Lope de Vega d'aussi près qu'il me voyait, qu'il s'était rendu chez don Alonso de Ercilla des dizaines de fois, qu'il possédait un portrait du divin Figueroa, et qu'il avait acheté les chausses de Pedro de Padilla quand celui-ci était entré au couvent, même qu'il les portait encore, malgré l'usure. Il nous les montra et fit tellement rire ceux qui étaient là qu'ils ne voulaient plus s'en aller.

Cependant, il était déjà deux heures et nous devions nous mettre en route. Nous sortîmes de Madrid ; puis, à regret, je pris congé de mon compagnon et me dirigeai vers le col de Fuenfria. Dieu voulut me préserver des mauvaises pensées et fit que, très vite, je rencontrai un soldat avec qui j'engageai la conversation. Il me demanda si je venais de Madrid. Je lui répondis que je n'avais fait qu'y passer. « C'est une ville qui n'en mérite pas davantage, affirma-t-il : elle n'est peuplée que de gens méprisables. Par le Christ, je préfère être à un siège, avec la neige jusqu'au ventre, monter la garde nuit et jour, manger des fruits verts pour toute nourriture, plutôt que de subir les injures que l'on fait ici à un homme d'honneur. »

Je lui répliquai qu'à Madrid il y avait de tout ; et qu'on tenait en grande estime les hommes de bonne condition.

« Parlez-moi d'une estime ! dit-il, très en colère. J'y suis resté six mois à solliciter une compagnie, alors que j'ai vingt ans de services et que j'ai versé mon sang pour le roi, comme l'attestent ces blessures. » Et il me montra une cicatrice de cinq pouces de long qu'il avait à l'aine et qui était, de toute évidence, un souvenir du mal français. Puis il me fit voir deux autres marques aux talons, dont il dit que c'étaient des blessures de balles ; mais j'en conclus aussitôt, parce que j'en ai deux pareilles aux pieds, qu'il s'agissait d'engelures. Enfin, il ôta son chapeau et découvrit son visage ; il chaussait du seize, à en juger par les seize points — je les comptai —, suturant la balafre qui lui fendait le nez en deux, sans parler des trois estafilades qui lui transformaient la face en mappemonde.

« C'est en levant le siège de Paris, au service de Dieu et du roi, que j'ai eu la figure tranchée, mais je n'ai reçu en récompense que de bonnes paroles qui, aujourd'hui, tiennent lieu de rebuffade. Lisez donc ces papiers, sur votre vie — ah ! maugrebleu —, on n'a jamais vu au cours d'une campagne un homme — eh oui, mordieu — plus signalé que moi ! » Et il disait vrai, tant il était marqué des coups qu'il avait reçus.

Il tira de ses poches plusieurs tubes de fer-blanc et en sortit des papiers qui devaient appartenir à quelqu'un dont il avait pris le nom. Je les lus et lui fis mille compliments, affirmant que ni le Cid ni Bernardo del Carpio n'en avaient fait autant que lui. Il bondit. « Comment, pas autant que moi ? Ventrebleu ! Ni autant que moi, ni autant que Garcia de Paredes, que Julian Romero et que bien d'autres guerriers au noble coeur. Par tous les diables ! Je sais bien qu'en ce temps-là il n'y avait pas d'artillerie, mais morbleu, de nos jours Bernardo ne tiendrait même pas une heure ! Et si vous allez en Flandres, demandez un peu qu'on vous raconte les exploits de l'Ébréché, vous verrez ce qu'on vous dira! — L'Ébréché, c'est vous ? Et qui d'autre ? Vous ne voyez pas cette brèche que j'ai aux dents ? Mais n'en parlons plus, car on s'avilit en se louant soi-même. »

Nous en étions là lorsque nous fîmes la rencontre d'un ermite monté sur un âne. Il était vêtu de noir, avait la barbe si longue qu'elle balayait le chemin, et un teint blafard. Après nous avoir salués du Deo gracias habituel, il se mit à faire l'éloge des blés et, à travers eux, de la miséricorde du Seigneur. Le soldat bondit : « Ah, mon père, s'écria-t-il, j'ai vu arriver sur moi bien plus de piques qu'il n'y a d'épis dans un champ, par le Christ, et je peux vous dire que, pendant le sac d'Anvers, je n'ai pas fait de quartier, nom de Dieu! » L'ermite le pria de garder pour lui ses jurons. « On voit bien, mon père, que vous n'êtes pas soldat, car vous me reprochez ce qui fait mon métier. » J'éclatai de rire en voyant à quoi il réduisit l'art de la guerre, et je compris qu'il s'agissait d'un gueux doublé d'un fanfaron, car la coutume de jurer est proscrite parmi les soldats de mérite, et même parmi les autres.

Nous commençâmes notre montée vers le col ; l'ermite disait ses patenôtres sur un chapelet qui avait tout l'air d'un chargement de bûches dont on aurait fait des boules, si bien que, à chaque Ave, on entendait le même vacarme qu'au jeu de quilles ; quant au soldat, il comparait les rochers aux fortifications qu'il avait vues, appréciait leur capacité de défense et plaçait l'artillerie en conséquence. Moi qui les observais tous les deux, j'appréhendais autant le chapelet de l'ermite, avec ses grains démesurés, que les forfanteries du soldat. « Ah, si j'avais une bonne charge de poudre, disait celui-ci, je vous ferais sauter la moitié de ces montagnes, et je rendrais un fier service aux voyageurs ! »

Tout en conversant de la sorte, nous arrivâmes à Cercedilla. La nuit était tombée quand nous entrâmes tous les trois dans l'auberge, pour aussitôt commander le souper (c'était un vendredi). « Comme chacun sait, dit alors l'ermite, l'oisiveté est mère de tous les vices ; en attendant d'être servis, faisons une partie de cartes ; nous jouerons des Ave Maria. » Et il laissa tomber de sa manche de quoi battre le carton. Ce que voyant, j'éclatai de rire, car l'objet s'accordait fort peu avec les perles de son rosaire. « Non, répondit le soldat, jouons, en toute amitié, jusqu'à cent réaux, c'est ce que j'ai en poche. » Moi, espérant gagner gros, je dis que je jouerais pour le même montant, et l'ermite, pour ne pas se montrer désobligeant, accepta et affirma qu'il avait dans sa bourse de quoi payer l'huile de sa lampe, c'est-à-dire deux cents réaux. J'avoue que j'espérais être la chouette qui lui boirait toute cette huile-là ; mais puissent toutes les visées du Grand Turc connaître autant de succès que les miennes !

On se décida pour le lansquenet, et le comble, c'est que le prêtre dit ignorer ce jeu, qu'il nous pria de lui apprendre. Le saint homme nous laissa la main pendant deux tours, mais au troisième il s'y prit de telle manière qu'il rafla tout ce qu'il y avait sur la table. Il hérita de nous sans attendre notre mort. C'était pitié de voir ce filou ramasser la mise à pleines mains ; il perdait sur un petit coup et gagnait sur douze gros. Chaque fois qu'il tirait la carte gagnante, le soldat lançait une bonne dizaine d'imprécations et autant de jurons renforcés de blasphèmes. Moi, je rongeais mes ongles de dépit pendant qu'il occupait les siens à ramasser mon argent. J'avais beau invoquer tous les saints du paradis, les bonnes cartes étaient comme le Messie : elles ne venaient jamais, mais nous persistions à les attendre.

Le brave homme nous tondit jusqu'à l'os ; nous lui proposâmes alors de jouer sur gages, mais lui, après avoir gagné les six cents réaux que j'avais sur moi et les cent du soldat, dit que tout cela n'était qu'un passe-temps, que nous étions ses frères et qu'il préférait en rester là. « Vous feriez mieux de ne plus dire de jurons, ajouta-t-il ; moi, la chance m'a souri parce que je me suis recommandé à Dieu. » Comme nous ignorions tous les trois l'habileté qu'il avait du bout de ses doigts jusqu'au poignet, nous n'avions aucune raison de ne pas le croire : le soldat jura de ne plus jurer, et je fis de même. « Morbleu, disait le pauvre garçon — qui m'apprit alors qu'il était enseigne —, j'ai été aux prises avec des Maures et des protestants, mais jamais on ne m'a si bien dépouillé. »

L'autre riait en nous écoutant. Il sortit son chapelet et se remit à prier. Comme je n'avais plus rien en poche, je lui demandai de m'offrir à souper, et de payer l'auberge pour le soldat et pour moi-même jusqu'à Ségovie, car nous étions plumés. Il nous le promit. On battit une omelette de soixante oeufs (je n'avais jamais vu cela de ma vie). Puis, il déclara qu'il allait dormir.

On nous mit tous les trois dans une salle avec d'autres personnes, car toutes les chambres étaient occupées. Je me sentais profondément abattu ; le soldat appela l'aubergiste, et lui confia les tubes en fer-blanc contenant ses papiers et un paquet de chemises passablement usées. Nous nous couchâmes, l'ermite en se signant, et nous en priant Dieu de nous garder de lui. Pendant qu'il dormait paisiblement, je passai la nuit à chercher le moyen de lui reprendre mon argent. Quant au soldat, il parlait dans son sommeil des cent réaux, comme s'ils n'étaient pas irrémédiablement perdus.

Vint l'heure de se lever. Je demandai de la lumière, qu'on apporta aussitôt ; l'aubergiste remit au soldat son paquet, mais il avait oublié les papiers. Le pauvre enseigne se mit à pousser des cris en réclamant ses états de services. Notre hôte se troubla, et comme l'ermite et moi-même insistions pour avoir les services sans tarder, il sortit et revint en courant avec trois pots de chambre :

« Voilà, dit-il, chacun le sien ; en voulez-vous d'autres ? » ;

Il avait compris que nous avions la colique. Furieux, le soldat se leva, en chemise, et, dégainant son épée, poursuivit l'aubergiste en jurant qu'il allait le tuer, car il se moquait d'un brave qui avait été à Lépante, à Saint-Quentin et ailleurs, en apportant un pot de chambre à la place des papiers qu'on lui avait confiés. Nous courûmes après lui, mais nous eûmes bien du mal à le retenir.

« Monsieur, disait notre hôte, vous avez demandé les services, je ne suis pas obligé de savoir qu'en langage soldatesque, c'est ainsi qu'on appelle les papiers justifiant des services rendus. » Ils firent la paix et nous retournâmes dans la salle où nous avions dormi.

L'ermite qui, méfiant, était resté dans son lit, prétendit que la frayeur l'avait incommodé. Il paya tous nos frais d'auberge ; le soldat et moi quittâmes le village en direction du col, fort mécontents de laisser là l'ermite, sans avoir réussi à lui reprendre notre argent.

Nous rencontrâmes un Génois, ou plutôt un de ces antéchrists de la monnaie en Espagne qui, lui aussi, montait vers le col, suivi d'un page et abrité sous un parasol, ce qui prouvait qu'il était riche. Nous engageâmes la conversation ; il ramenait tout à des questions de deniers, car ces gens-là sont financiers par nature. Il se mit à parler de Besançon, en s'inquiétant de savoir s'il était avantageux ou non de confier sa fortune à Besançon, si bien que nous finîmes par lui demander qui était ce gentilhomme. « C'est une ville à la frontière de l'Italie, répondit-il en riant, où se réunissent les hommes d'affaires » — que nous autres, en Espagne, appelons filous de plume — « pour déterminer les prix auxquels s'échangent les monnaies. » On pouvait en déduire qu'à Besançon, les escrocs menaient la danse.

Il nous expliqua encore, pendant que nous cheminions, qu'il était perdu en raison d'une banqueroute où il avait laissé plus de soixante mille écus. Et, tout cela, il le jurait sur sa conscience ; mais, pour moi, la conscience d'un marchand, c'est comme le pucelage d'une catin, qu'elle vend même quand elle l'a perdu. D'ailleurs, bien peu d'entre eux ont une conscience : comme ils ont entendu dire qu'elle cause du remords pour peu de chose, ils s'en débarrassent dès la naissance, avec le cordon.

Tout en causant, nous vîmes apparaître les murs de Ségovie ; je m'en réjouis, même si le souvenir de ce que j'avais souffert chez Cabra ternissait un peu mon plaisir. À l'entrée de la ville, je trouvai mon père sur le chemin, découpé en quartiers, qui attendait dans des sacs le jour du Jugement dernier. Je versai une larme et entrai dans ses murs, fort différent de celui que j'étais en la quittant : j'avais à présent une pointe de barbe et j'étais bien vêtu. Je pris congé de mes compagnons et cherchai qui, dans la ville, ailleurs qu'au gibet, pourrait m'indiquer où se trouvait mon oncle, mais personne ne sut m'informer. Tous ceux que j'interrogeais m'assuraient qu'ils ne connaissaient pas Alonso Ramplon. Je me réjouissais déjà de savoir que dans ma ville natale, il y avait tant d'honnêtes gens, lorsque j'entendis le crieur des flagellations donner de la voix et mon oncle donner le fouet. Je vis venir une procession de pénitents à demi nus et sans cagoule, montés sur des ânes ; mon oncle, derrière eux, faisait tournoyer son instrument et jouait pour le public une passacaille en caressant les côtes de cinq luths, sauf que ceux-ci n'avaient qu'une seule corde, qu'ils portaient au cou. J'observais le cortège en compagnie d'un homme à qui je m'étais présenté, en lui demandant s'il connaissait mon oncle, comme un noble de haut rang, lorsque mon cher parent posa les yeux sur moi — il passait juste devant nous —, me reconnût et me sauta cou en m'appelant son neveu. Je crus mourir de honte, mais me sentis obligé de le suivre, sans oser prendre congé de l'inconnu.

« Tu peux m'accompagner, ajouta mon oncle, pendant que j'en termine avec ces gens-là. Nous sommes sur le chemin du retour; ensuite, tu viendras dîner avec moi. » Juché sur ma mule, je pensai que si je me joignais à la file, j'aurai sûrement l'air d'un condamné de plus ; aussi lui répondis-je que je l'attendrais là. Et je le quittai tellement honteux que, si je n'avais pas dépendu de lui pour toucher mon héritage, je ne lui aurais plus jamais parlé et ne me serais plus montré à Ségovie.

Quand il eut fini de leur ravauder les épaules, il revint et m'emmena chez lui pour dîner.

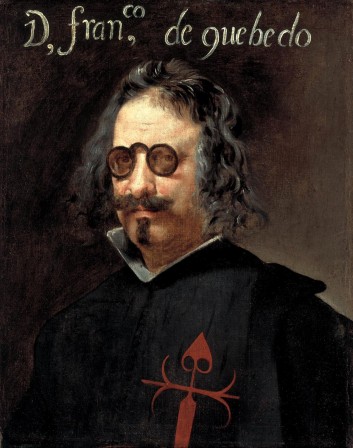

Francisco de Queveda / (El Buscón) La vie du truand don Pablos de Ségovie, vagabond exemplaire et modèle des filous (extrait)

Traduit de l'espagnol par Aline Schulman