VOIX ENTENDUE PRÈS D’UN TEMPLE

Par domcorrieras, le jeudi 29 juin 2017 - Proses & autres textes - lien permanent

Ils vont dans cette campagne. Une campagne ? Non, pas vraiment. Des cailloux, des buissons épineux, une herbe dure entre de grandes plaques de pierre grise, c’est la garrigue, il n’y a jamais eu de ici de cultures. Et personne non plus, à errer sur cette terre déserte.

Si déserte qu’ils sont tentés de penser qu’ils ne savent pas d’où ils viennent.

Et les voici devant quelques murs ruinés, sans doute les restes d’une bergerie. Et, c’est irrésistible, ils en franchissent la porte, étroite, envahie par les branches d’un figuier. Attends, dit-il. À deux mains, il soulève les plus basses de ces grosses branches noueuses, et son amie se penche, elle passe. Ils sont dans une salle. Le plafond est encore en place, le sol encore couvert de dalles. Les murs…

Mais ce sont des figures ! s’écrie-t-elle. En effet, sur une paroi, non, sur deux, sur trois, des hommes et des femmes, grandeur nature, debout dans le crépi qui s’écaille. Oh, effacés ! Oh, de bien peu de couleur, désormais! À peine si du rose et du bleu sont visibles dans les effritements du vieux plâtre. Quant aux visages ! Combien y en avait-il ? Un seul peut-être. Un qui s’est élevé, au-dessus de ces corps qui semblent nus, comme une montgolfière à l’horizon d’un soir d’été, où bientôt on ne le sait plus. Sommes-nous bien sûrs de ce que nous voyons ? dit-il, ou dit-elle. Non, se disent-ils. Mais ils sont maintenant dans une autre salle. Et là un socle, avec rien dessus sauf une inscription, presque effacée.

Crois-tu que nous pourrions déchiffrer ces signes, si nous cherchions ? demande la jeune femme, agenouillée, presque nue, tout contre la pierre, sur le gravier presque rouge où il y a des brindilles, et montrant du doigt à son ami un certain groupe de lettres, six ou sept, un peu en retrait des autres. Non, je ne crois pas, répond-il. Ce ne sont pas des mots que nous aurions sus, dans nos vies. Il se penche, pourtant. Même, il s’agenouille, à son tour, il tend sa main, lui aussi… Non, n’essayons pas de comprendre. Et d’ailleurs c’est si sombre, ici. Nous sommes dans un temple, dit-elle. Nous sommes dans les ruines d’un temple.

Ils s’attardent. Ils vont d’une salle à une autre car il y en a de nombreuses. Ils vont comme ils l’auraient fait dans leurs vies. Avec maintenant du sable sous leurs pieds, dont ils aiment la chaleur. Et soudain… Ah, qu’est-ce que c’est ? s’effraie-t-elle. Il répond : Quelqu’un a crié.

— Non, pas crié, appelé.

— Appelé, non, c’était trop…

Il hésite, il ajoute : c’était trop… seul.

Et qu’il est épais, maintenant, ce silence qui entoure le temple, qui règne aussi dans ces salles, ce silence de grand été avec rien que quelques cigales et ce peu de vent qui remue des tuiles sur ce qui reste du toit !

— J’ai peur, dit-elle.

— Non, dit-il. Nous n’avons peut-être rien entendu.

Mais alors, et comme en réponse, le second de ces cris, ou de ces appels, et c’est bien plus long cette fois, une sorte de hululement où il y a de la plainte, mais aussi du très lointain, du sauvage, du triste. Quelques secondes de cette modulation, puis tout de même elle cesse. Et à nouveau si grand silence. Si, comment dire, indéchiré. Si impénétré.

— C’était là.

— Oui, tout près.

Ils savent que c’est dehors mais tout près. À deux pas dehors, à gauche de cette autre porte qui ouvre devant eux sur l’herbe très haute dans la lumière, une herbe désordonnée, cachant presque l’horizon des montagnes bleues. Une herbe avec des fleurs jaunes.

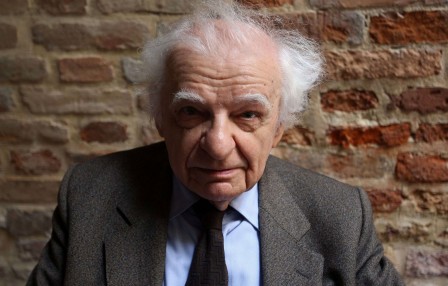

Yves Bonnefoy / L’heure présente