Il faut bien naître quelque part...

Par domcorrieras, le vendredi 11 novembre 2022 - Proses & autres textes - lien permanent

La famille, ce devrait être d'abord les gens qu'on aime.

JULES RENARD.

À Nouméa, au coin de la maison du gouverneur, le chemin qui porte le nom de « rue de la République » va se jeter dans la mer de Corail, en empruntant un ponton carré qu'assiègent parfois les requins. C'est là que deux fois par jour, des hommes hébétés, revêtus de l'uniforme crasseux rayé de rose et de blanc et d'un simple calot de toile, traînent dans la poussière leurs pieds enchevêtrés dans des chaînes, au sein d'une longue cohorte qui s'étire en bordure des maisons aux toitures plates, cernées de papayers et de manguiers. Ici, plus personne ne veut prêter attention au spectacle qui rythme la journée à cette horloge maudite. Le lever et le coucher du soleil, les hurlements des gardiens, ponctuent le travail des forçats ; il fait partie du quotidien depuis la fin de l'année 1863. La France se débarrasse ainsi de sa « lèpre sociale» et la Nouvelle-Calédonie devient la dernière étape de ces « Enfants du malheur ». Ce territoire présentant, en apparence, des conditions de détention plus décentes que la Guyane, on y envoie de nombreux condamnés aux travaux forcés. On les nomme les « transportés ». Dès 1872, après l'épuration des communards, ils sont rejoints par 4 000 prisonniers politiques ; ce sont les « déportés » qui bénéficient d'un régime carcéral plus souple. C'est en ce lieu qu'est déportée la « Vierge Rouge », la célèbre Louise Michel, figure emblématique du milieu anarchiste et des ouvriers. Enfin, il y a parmi les « transportés » ceux qui ne bénéficient d'aucune remise de peine, les « relégués » qui sont les détenus les plus dangereux.

Nous sommes en 1886, la Nouvelle-Calédonie compte sur son territoire une population carcérale deux fois supérieure aux insulaires, ce qui pose des problèmes de cohabitation. . ,

Lorsque le nouvel Inspecteur des Domaines de l'Etat, Jean-Dominique Carcopino, et sa femme emménagent au 13, rue de la République, Louise Michel, bénéficiant d'une mesure d'amnistie, a déjà fait un retour triomphal en France depuis six ans.

La résidence est assez confortable. Devant la véranda de bois s'étend un grand jardin d'où s'exhalent les parfums d'un vieil eucalyptus. Elle est assurément plus solide que celles du voisinage, occupées par des gens simples, pour la plupart domestiques dans les domaines agricoles des colons. Les cyclones, qui ravagent parfois les côtes, balayent les toits de ces petites masures, transformant la rue en torrent de boue noire charriant des pierres et des arbres.

Jean-Dominique Carcopino est corse. II a trente et un ans. C'est un homme de tempérament, fier et droit, élevé à l'école du maquis, dans un parfum de vendetta en ces temps où nul ne prend ombrage en voyant le curé du village célébrer la messe avec son revolver sur l'autel. Son caractère tour à tour sensible et violent dévoile un homme souvent inébranlable, contrastant avec la douceur et la soumission de sa jeune femme, Marie, qui est niçoise et a vingt-deux ans. Représentant de l'Etat dans une colonie pénitentiaire, il doit faire preuve de la plus grande fermeté avec certains « déportés » qu'on laisse parfois errer dans l'île, désœuvrés, dans l'attente d'une petite concession agricole octroyée par l'administration. Son statut le contraint à assister à des exécutions capitales qui le répugnent. Souvent, il s'indigne des mauvais traitements et des injustices subis par certains forçats. La famille Carcopino s'entoure des services de trois domestiques : Tayo le cuisinier, Arona le jardinier, qui sont tous deux canaques, et une bonne « blanche», Maria, qu'ils ont recueillie en France et qui a suivi le couple pour rejoindre sur l'île son mari condamné à la déportation.

Le 3 juillet 1886, à cinq heures du matin, Marie donne naissance à un premier enfant, un garçon, François. Suivront Edouard-Lucien le 22 octobre 1888, Henriette, deux ans plus tard lors de leur retour à Nice durant une courte période, Charles, le 8 septembre 1894 et enfin Jean qui verra le jour en 1903, après leur retour en France. Une photographie représente Francis, à quatre ans, dans une petite robe à col marin, appuyé à une chaise qui est bien plus haute que lui et déjà l'on voit, dans son regard noir et perçant, cette opiniâtreté qui sera son principal trait de caractère.

Chacun porte en lui, dès son enfance, les convictions qui régissent la vie future. A peine sait-il marcher que le jeune Francis, guidé par Arona, le jardinier et compagnon de jeux, se porte à la rencontre des forçats et les observe avec un regard empli de clémence et de pitié. Parfois, certains d'entre eux répondent par un clin d'œil ou un sourire. C'est la première vision de ces hommes et la compagnie des « libérés » qui va régir le cours de sa vie. Qui sont-ils ? Pourquoi les traite-t-on ainsi ? Les questions ne cessent d'affluer dans son esprit d'enfant qui accueille avec sympathie ces hommes évoluant en permanence comme lui-même bien plus tard - sur la frontière entre le bien et le mal. Bientôt, il est en âge de comprendre. Les bribes de conversations relatives aux conditions de détention des forçats l'effrayent.

Un jour, Jean-Dominique s'insurge devant toute la famille. Il ne décolère pas car il vient d'assister à la scandaleuse et injuste exécution d'un forçat. Sans se rendre compte de la portée de ses propos, il s'emporte, révèle tous les détails et se justifie. L'enfant écoute et comprend très vite, bien trop vite... Dans les paroles de son père, il imagine la cour du pénitencier, il entend le roulement des, tambours, il perçoit la sensation du couteau froid qui se pose sur sa nuque, le bruit du couperet qui s'abat et, dans le silence de l'abîme, la tête qui roule sur le billot. Il est traumatisé : « J'ai toujours eu depuis pour cette horrible machine une peur affreuse, en même temps qu'une sorte de goût tourmenté et bizarre que j'expliquerais fort mal si j'avais à le faire. »

Francis devient un enfant très émotif. Nous sommes encore à l'époque où dans les campagnes françaises, les familles se réunissent à la veillée en se contant des histoires extraordinaires qui durent plus de huit jours. Ce temps où les songes valent mieux que le plus beau des discours, il va le connaître grâce à Maria qui, lorsque la pluie bat les carreaux et que toute sortie dans le jardin s'avère impossible, lui raconte des histoires parfois terrifiantes comme le naufrage de l'Alcyon, auquel elle a assisté. Elle lui narre comment les survivants sont capturés, massacrés, et mangés par des cannibales. Alors, il écoute avec une curiosité et une terreur qui alimenteront bien plus tard la ferveur de sa plume. Car on ne lui épargne aucun détail, sans ménager sa sensibilité à une période où il ne perçoit pas le sens des mots mais se représente uniquement les images d'épouvante l'empêchant de trouver le sommeil. S'il en est troublé jusqu'aux larmes, Francis ne se lasse pas de ces récits et parfois Arona s'en mêle. Hier c'était le naufrage de l'Alcyon, aujourd'hui c'est la révolte des Canaques et le massacre des blancs survenu en 1878. Maria, de sa voix monocorde, lui conte le drame de toutes ces familles, fortes de deux cents âmes avec de nombreux enfants, réfugiées dans le souterrain du palais du gouverneur et exterminées par des indigènes faisant de leur chair un banquet funèbre. L'enfant est fasciné. Arona, que Francis appelle mon nègre, met toujours en doute la véracité de tels récits, ajoutant la confusion dans son esprit. Maria, s'apercevant qu'elle n'aurait pas dû raconter de telles histoires, s'emporte toujours contre Arona : _

« Oh ! Le misérable ! Et il rit ?... Va-t'en, mon petit... ! Ce n'est pas des histoires pour ton âge. »

Le mal est fait, c'est déjà trop tard, car de telles histoires le jeune Carcopino, sans cesse, en redemande. Entre des indigènes hostiles et des forçats auxquels on brise l'existence à coups de chaînes, il a bien trop vite connaissance de la misère humaine et la vie à Nouméa n'est pas de tout repos. Les révoltes mettant aux prises des tribus ennemies sont fréquentes et les soldats de la coloniale ne s'aventurent pas à séparer les féroces belligérants qui sèment la terreur dans la ville. Francis est un jour témoin d'une de ces rixes. Alors qu'il se rend à l'école, son petit panier de provisions à la main, il se trouve au beau milieu d'une sanglante bataille entre deux clans rivaux. Les portes et les volets se ferment aussitôt. Il court se réfugier chez un épicier qui barricade sa maison. Effrayé, il se cache dans un petit réduit en attendant la fin des échauffourées qui dureront trois jours interminables, pendant lesquels il ne touchera pas à une seule des victuailles de son panier...

Francis reste maître de sa peur et ne résiste pas à la curiosité supérieure représentée par son éternel appétit de l'inconnu. Le soir venu, il grimpe sur les épaules d'Arona et se laisse ainsi entraîner dans la brousse par un chemin qui court derrière la maison. C'est là, sans craindre les attaques mortelles des serpents ni le feu qui rougeoie comme les flammes de l'enfer, caché derrière des taillis, qu'il observe l'étrange spectacle des danses rituelles canaques. Des hommes revêtus d'ornements terrifiants dansent, chantent, sautent, hurlent, agitent leurs sagaies en implorant des dieux inconnus. Dans l'âme de cet enfant épris de fronde et de liberté se développe alors le goût des minorités et des hommes en marge d'une société trop bien-pensante dont il rejette déjà les préceptes, surtout ceux qu'on entend lui imposer de force.

Il fait preuve d'un tempérament impétueux et imprévisible. Son père devient alors violent et se croit obligé de lui administrer de fréquentes corrections afin de châtier ses nombreuses désobéissances et son refus d'aller à l'école. Bien souvent, pour éviter le courroux du maître de maison, le bienveillant Arona se charge lui-même de réveiller Francis et de le traîner jusqu'à la salle de classe. Les relations entre le père et son fils aîné ne cesseront de se dégrader ; relations faites de respect et de crainte mais trop souvent de provocation de la part de l'enfant dont l'œil étincelant trahit l'arrogance qui révèle un commencement de haine. Et ce regard plein de morgue, Jean-Dominique Carcopino, homme inflexible qui peinera toute sa vie pour élever sa famille, ne s'en accommodera jamais. Alors, pensant ainsi le dresser, les coups pleuvent, parfois sans retenue. Devant la fureur de son mari, la mère n'ose pas s'interposer mais demeurera toujours la barrière invisible entre cette forme particulière d'amour filial fait de violence et la tendresse d'une mère qui protège son fils d'une destruction morale certaine. A peine a-t-elle la force de le réprimander mais cela ne va pas plus loin que :

- Cet enfant est insupportable. Veux-tu rester tranquille.

Le drame de la jeunesse se déroule ainsi devant ses yeux emplis de tristesse et de compassion. Ce calvaire va durer de très longues années et aura pour effet de révéler à Francis le secret de sa vocation : « Ne pouvait-il pas deviner qu'à rouer de coups un enfant on lui communique le goût de la souffrance. » Hélas, Jean-Dominique Carcopino ne prendra jamais conscience de cette évidence mais pis encore, persistant à le battre, il lui dira un jour :

- Je ne connais personne qui ait été plus battu que toi.

Car en s'acharnant ainsi, Jean-Dominique s'administre lui-même la terrible punition, dévoilant les propres défauts qui l'accablent. C'est une étrange forme d'amour qui s'instaure entre un père et son fils, buvant chacun son tour jusqu'à la lie ce calice fait de nectar et de fiel ; ce sentiment à la frontière de la haine mais qui ne poussera jamais Francis à désirer la mort de son géniteur. Jean-Dominique Carcopino n'est pas Folcoche et son fils, a contrario du petit garçon que fut Hervé Bazin, incarné par Brasse-Bouillon, ne fait pas serment de combattre vipère au poing celui qui veut le priver de son indépendance. C'est avec une poignée de sauterelles qu'il se console de la dernière raclée en s'employant à les faire griller, pour les déguster avec son jeune frère…

*

* *

Les grands épisodes de la vie commencent toujours par l'angoisse d'un départ. Jean-Dominique vient de demander sa mutation en métropole. Au cours de l'hiver 1897, il obtient la promesse d'un poste de conservateur des hypothèques dans une petite ville de province et la famille Carcopino embarque sur le Calédonien, navire des Messageries Maritimes, pour une longue traversée qui doit la conduire jusqu'au port de Marseille. Francis a onze ans et cette décision inattendue l'accable :. « N'allez pas demander à un voyageur où il va. S'il vous quitte brusquement, au moment qu'on s'habituait à le voir à sa table, c'est .qu'il a ses raisons. Bonne chance, ami ! Les uns ont disparu. D'autres reviennent. C'est leur droit. » Il se résigne avec d'autant plus de facilité que son père lui témoigne, durant cette traversée, une attention et une douceur inaccoutumées. Le voyage est idyllique, Jean Dominique semble transfiguré. Il achète un oiseau bengali à son fils dont il prend grand soin et l'emmène, lors d'une escale à Sydney, visiter le jardin d'acclimatation. C'est là qu'il découvre un animal singulier, un oiseau sans ailes, incapable de voler ! Cet oiseau l'intrigue, tout comme ces poissons qui eux ont des ailes, et s'abattent sur le pont du bateau. Ce voyage sera comme une oasis dans les sables de l'enfance marquée par la terreur des violences excessives d'un père.

Quarante jours plus tard, la famille Carcopino débarque sur le port de Marseille. C'est l'heure des retrouvailles avec les grands-parents maternels. L'aïeul est un homme voûté qui se porte à la rencontre de Francis en posant sa canne à terre afin de le prendre dans ses bras. Mais ce dernier en voyant le vieil homme l'embrasser, se dégage aussitôt en lançant ce cri venu du cœur :

- Maman, quand va-t-on jeter à l'eau grand-père ?

Sans attendre, celui-ci, devançant les élans de son gendre, reprend sa canne et lui administre un coup sur les mollets en s'écriant :

_ - Sauvage !

Cette question innocente, résultante d'une logique d'enfant - en Nouvelle-Calédonie, on préfère noyer les plus âgés afin de ne pas assister à leur décrépitude - met en lumière le fossé qui sépare les croyances d'un enfant élevé au milieu des coutumes canaques de celles de métropole qui lui sont étrangères. Voilà le retour en France marqué par les signes de la rigueur de l'éducation. En plus du père, il se résigne à craindre son grand-père envers lequel il n'éprouve aucune sympathie :

« Dès mes plus tendres années, mes caprices venaient de là et lorsqu'à mes premiers contacts avec la vie, je me suis rendu compte des concessions qu'il est indispensable de faire pour être heureux, j'ai toujours mieux aimé renoncer au bonheur plutôt que le payer ce prix. »

Une femme sera là pour combler les graves carences affectives des autres membres de la famille : la grand-mère. Elle comprend qu'il ne faut pas le braquer et surtout l'arracher trop brusquement à ses racines. Elle lui achète, sur un étal du port, un jeune singe qui ne cesse de pousser des hurlements dans sa cage durant le voyage en train qui sépare Marseille de Nice, lieu de résidence des grands-parents.

C'est donc à Nice, au 4 rue du Lycée 9, que la famille Carcopino habite durant toutes les vacances scolaires : « Une maison sonore, banale, à l'italienne, avec des plafonds peints, des carrelages rouges et un escalier poussiéreux aux degrés de marbre. » C'est une grande maison composée de plusieurs appartements dont certains, meublés, sont loués à des hôtes étrangers à la famille. La chambre qui jouxte celle de Francis a une sinistre histoire. Le locataire, à la suite d'une malchance au jeu, s'y est tiré une balle dans la tête et on le met au courant des détails les plus effrayants, marquant une nouvelle fois son jeune esprit, comme la description de la scène avec le sang giclant dans toute la pièce et toute la difficulté qu'eurent les oncles pour le nettoyer tout en laissant des traces indélébiles sur une certaine paroi. En entrant dans cette chambre, il ne peut effacer de sa mémoire l'image d'épouvante qui le bouleverse et hante ses nuits. Pour son plus grand bonheur le singe est un animal de compagnie distrayant. Ce n'est pas du goût de tout le monde car il est aussi turbulent que son propriétaire. Lâché dans la maison, le singe grimpe en haut des armoires, saute sur les épaules, ouvre les boîtiers des pendules et tourne les aiguilles, si bien qu'il devient bientôt impossible dans la maison de connaître l'heure exacte. Le grand-père est exaspéré. Ne pouvant s'en saisir, il poursuit son propriétaire de pièce en pièce en le menaçant de sa canne ; mais comme l'enfant est aussi vif que son compagnon, il lui échappe. Alors le vieil homme s'écroule sur un fauteuil en vociférant:

- Cet enfant est une peste !

Le père est bien sûr plus alerte. Il n'a pas de peine à rattraper son fils afin de lui administrer de violentes corrections et les facéties du singe s'ajoutent à la longue liste des prétextes fallacieux. Dans ces moments, un vent de folie se met à souffler dans la maison. Les femmes hurlent en tentant de soustraire Francis à la haine du père et on entend :

- Mais pas si fort ! Tu vas le tuer ! Arrête !

- Il doit céder, d'abord. Laissez-nous Belle-maman, vous le pourrissez ! Regardez cette insolence. Vas-tu baisser les yeux crapule !

Francis hausse alors les épaules et se détourne de la grand-mère qui lui conseille, à mi-voix, de demander pardon à son père.

- Ah ! Vous voyez... Vous avez vu ? répond Jean-Dominique. Alors les taloches pleuvent et nul ne peut empêcher le spectacle désastreux de ce père rouant de coups son fils, comme le faisait celui du poète Adolphe Van Bever qui dans sa plus tendre enfance reçut les pires châtiments, restant enchaîné pendant des heures à une table. Dans le cas de Max Jacob, c'est la mère qui administre à son fils des terribles corrections sur le balcon de la maison familiale, afin d'attirer les passants.

Comme à Nouméa, Francis éprouve dans ces moments l'impérieux besoin de se cacher et le vaste jardin autour de la maison lui donne l'occasion de disparaître durant un laps de temps suffisant pour irriter son entourage et assouvir ainsi cette soif inextinguible d'indépendance et de liberté : « Il me fallait pourtant peu de chose, sur la terrasse de ma grand-mère, pour que le temps passât sans que j'y prisse garde. Je demandais uniquement qu'on s'occupât de moi le moins possible. » Parfois, lorsque les raclées sont d'une intensité si forte qu'il a le front meurtri de bosses, il s'enferme pendant des heures dans un réduit qu'on appelle le « bournigon » et soigne, dans la solitude de sa peine, les blessures du corps et de l'âme.

Avec entrain, il se prête aux jeux des autres enfants de la maison comme son exubérante cousine italienne « Riri » et sa sœur, avec lesquelles il dérobe la clé de l'armoire à confitures et, trempant les doigts dans les pots gorgés de fruits sucrés, les fait lécher aux deux fillettes. Les bêtises enfantines se succèdent durant tout l'été, les tendres reproches de la grand-mère alternant avec la dureté du père.

Tous les membres de la famille présentent ce caractère latin expansif et les scènes de dispute sont fréquentes. Un matin, Francis entendant un vacarme épouvantable dans la salle à manger, se précipite et découvre avec horreur sa grand-mère en larmes devant l'oncle Louis ayant renversé la table avec le couvert dressé et qui s'insurge en hurlant :

- Puisque je t'ai dit non !

Scènes ordinaires de cette vie de famille mais qui ont un retentissement considérable sur le garçonnet car, en plus des coups, il a une grande horreur des cris. « Une véritable famille de fous », écrira-t-il, qui au moindre prétexte futile s'emporte au point de frôler le drame, lorsqu'un de ses cousins, surnommé « mangea polenta » parce qu'il est italien, s'empare d'un couteau sur la table pour le planter dans le dos d'un de.ses oncles. Ce dernier esquive le coup et balance avec violence 1'apprenti meurtrier sur un canapé qui se brise en deux.

Bientôt, la violence du père devient légendaire dans la famille, on parle de lui comme le « terrifiant Jean-Dominique Carcopino qui trimbala sa smala sur laquelle il régnait par la terreur et par les raclées mémorables qu'il administrait à son fils Francis ».

Les vacances s'achèvent. Jean-Dominique a obtenu sa mutation à Châtillon-sur-Seine et la famille Carcopino se prépare à un de ces nouveaux départs qu'exècre Francis. Il est angoissé, il faut retourner à l'école qui est, pour lui, la représentation du bagne. Il se souvient de ce stupide oiseau sans ailes qu'il a vu à Sydney et se soumet aux affres de cette nouvelle vie dans une petite ville de province, loin, si loin de Nouméa...

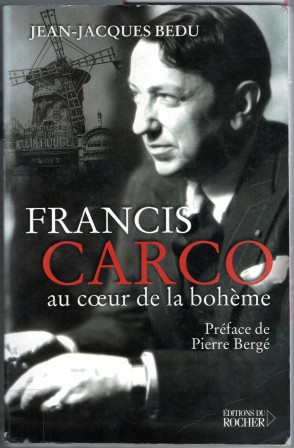

Jean-Jacques Bedu / Francis Carco au cœur de la bohème