Basin Street Blues

Par domcorrieras, le mercredi 19 avril 2023 - Proses & autres textes - lien permanent

CHAPITRE XIII

La période de l’armistice permit à Louis Armstrong de se consacrer à la trompette. Il joua plusieurs semaines à Perdido et remplit des engagements, doublant des trompettes dans l’un ou l’autre orchestre.

On lui proposa d’organiser un petit groupe et d’aller à Gretna pendant une semaine. Il traversa le Mississipi, jaune et boueux, et Algiers où la réputation d’Henry Allen Sr. était toujours vivace.

Louis devait jouer dans le Brick Hall, une des boîtes les plus dépravées de la région. On l’avait installé sur une petite estrade avec une batterie et un banjo.

Sur la gauche se trouvait un énorme bar qu’on appelait le « bar blindé » parce qu’à chaque pas le patron, une sorte d’ancien pirate, cachait une arme pour protéger sa gamme de boissons. L’endroit était fréquenté par les hommes les plus rudes et les plus grossiers du Mississipi. C’était pour la plupart des travailleurs noirs des docks ou des déchargeurs de bateaux qui dépensaient beaucoup d’argent et se découvraient l’âme sensible et susceptible après le troisième gin.

Le Brick Hall était le point de ralliement des hors-la-loi de Gretna. Tout autour de l’établissement, au bar et dans les avenues environnantes, des femmes tentaient de soulager les consommateurs de leur porte-monnaie. Une vingtaine de créatures de mauvaise vie vivaient des occasions de ce bar. Dans la nuit, les hommes recevaient d’étranges propositons alléchantes qui se parachevaient dans le terrain vague voisin.

A l’intérieur de l’établissement, les plus viles prostituées qui avaient dispensé de l’illusion à un coupe-jarrêt étaient fières d’exhiber les dollars dans leur bas et payaient des tournées.

Louis emporta, du premier coup, un succès extraordinaire parmi cette population simple et directe. L’alcool aidant, les hommes et les femmes étaient passionnés. Un ami de Louis, le pianiste Spencer Williams qui était garde-train, avait composé un blues en l’honneur de la célèbre rue « très passante » où la réputation publicitaire et voluptueuse de la Nouvelle-Orléans s’était perfectionnée.

Dans les lumières diminuées, les coupe-jarrets juraient, appuyés au comptoir où il buvaient des « doubles ». Des femmes entraient et sortaient. Certaines subjuguaient l’un ou l’autre consommateur et, discrètement, les lèvres fleuries de rouge et de péché, elles passaient dans une petite chambre contiguë au bar, qui constituait une sorte d’isoloir pour les couples qui désiraient la solitude. Généralement on payait cinquante cents au patron et, naturellement, la pièce était tendue par l’homme qui avait été séduit et qui, ivre et hoquetant, allait se défaire de ses derniers dollars que des mains lourdes de caresses commerciales avaient vite agrippés.

Le premier soir, la porte s’ouvrit en coup de vent et une noire d’une grande beauté fit une entrée sensationnelle. Les hommes du comptoir s’étaient tous tournés fascinés par les yeux prometteurs, et le patron lui-même souriait à la nouvelle venue. Les femmes la regardaient envieusement et se moquaient de sa jeunesse et de son inexpérience. Elle ne devait pas avoir seize ans.

Elle fumait, debout, devant un double gin et les habituées reluquaient jalousement du côté de ses bas. Louis alternait ragtimes et blues. L’ère du jazz s’était imposée et chacun croyait à un renouveau de la musique syncopée qui avait failli péricliter en 1917.

Un coupe-jarrêt vint relancer la nouvelle arrivée.

— Comment t’appelles-tu ?

— Daisy.

— Daisy comment ?

— Daisy Parker.

— Veux-tu prendre un verre avec moi ?

— Non, mais si tu veux me faire plaisir, envoie un dollar à l’orchestre. Vas-y vieil avare !

Elle lui avait pris le bras. Louis reçut le cadeau des mains du garçon, avec son large sourire aux dents éclatantes. Justement, il s’arrêtait de jouer et Daisy Parker lui parla :

— Comment s’appelle ce nouvel air que tu chantais l’autre samedi, à Perdido ?

— Quoi ?

— Oui ! Celui sur Basin ?

— Oh ! Tu veux dire Basin Street Blues !

— Oui, oui ! C’est ça ; joue-le, Dipper !

Louis sentit ces mots lui traverser le cœur. Jamais il n’avait croisé des yeux aussi enjôleurs que ceux de la négresse qui lui parlait et le charmait.

— Comment t’appelles-tu ?

— Parker pour tous, Daisy pour toi tout seul !

Comment Louis eût-il résisté ? Le piano préluda, le banjo grattait ses contretemps. Louis enfin fit résonner le vieux couplet si sentimental. Les hommes s’étaient arrêtés de parler et avaient les yeux brouillés. Daisy avait laché le bras de son cavalier et s’était retirée au bout du comptoir d’où elle contemplait Louis, enveloppé dans de la fumée bleue de Camel. Louis, tandis que le piano reprenait plusieurs fois la ritournelle, le visage tendu, braqué de rythme, s’exclamait de sa voix aux vibratos puissants.

— Et maintenant voici le Révérend Satchmo qui va vous prêcher son sermon de Carème. Oh ! Yea ! Je désire que tout le monde baisse la tête et se repente. Le Révérend Satchmo va vous accompagner au paradis... Yea Men... au paradis de Basin Street !

Et aussitôt dans une sorte de concordance abyssale des instruments qui a toujours étonné les critiques classiques, il entonna, suivi scrupuleusement par l’orchestre :

Won’t — cha comme a — long with — me

To the Mis-sis-sip-pi ?

We’ll take the boat — to the lan’ of dreams

Steam down the river down to New Orleans

The band’s there to get us

Old friends to dig us

Where all the light and dark folks meet

This is Basin Street Yea Basin Street Blues.

Un grand silence était passé sur les consommateurs. Le patron, un verre vide en main, était parti en imagination pour le « pays des rêves ». Daisy, elle, était bouleversée. Elle avait fermé les yeux et quand elle les rouvrit à la fin du couplet, Louis sentit qu’elle ne regardait que lui. Et il entreprit le chorus mélancolique :

Basin Street is the Street

Where the elite always meet

In New Orleans

The land of dreams

You’ll never know how nice it seems

Or just how much it really means

Glad to be

Yessuree

Where welcome’s free

Dear to me

Where I can loose

My Basin, Street Blues

Tout l’orchestre reprit la mélodie. Daisy avait envoyé un baiser à Louis dont le cœur chavirait de bonheur. Les mauvais jours où il vendait du charbon, transportait du lait ou déchargeait des bananes, étaient oubliés.

Un applaudissement haché de hurlements avait salué Louis. Il vit Daisy jeter un demi-dollar au patron, le regard tendu vers l’orchestre. Louis n’osait croire à sa chance. Il avait maintenant une demi-heure d’interruption !

Daisy se dirigeait vers la petite porte derrière l’estrade. Elle ne lui fit qu’un clin d’œil. Il avait compris. Presque chancelant il alla retrouver Daisy qui lui prit la main et se tut. Quand Louis revint, il était amoureux ; et Daisy, méprisant toutes les provocations, s’était installée à un tabouret et buvait cette musique passionnée qui parlait directement au cœur.

Louis éclatant, tendu comme une corde de violon, chanta l’envoûtement qui le possédait :

Won’t cha come along with me

To the Mississipi ?

Quand il sortit dans la nuit, Daisy l’attendait. Ils marchèrent seuls quelques pas et montèrent sur la levée. Au loin, de l’autre côté du fleuve, la Nouvelle-Orléans brillait de ses publicités et dorait le ciel. Daisy se tenait contre lui. Louis répétait, le bras autour de son épaule :

Won’t cha come along with me

To the Mississipi ?

A contre-jour, le fleuve avait pris une teinte veloutée Ils écoutaient l’eau clapoter avec toujours le même son mat contre un vieux tronc. Face à la vieille Rivière ils échangèrent des mots de confiance et d’espoir.

Toute la semaine Louis fut aux anges, à Gretna. Chaque jour il traversait le fleuve sur le Ferry de Canal Street et jetait un « dime » à l’eau pour apaiser le génie redoutable du Mississipi. Le samedi suivant il était triste quand il revint à la Nouvelle-Orléans où un autre engagement l’attendait.

Mais le lendemain, tandis qu’il se promenait dans Perdido, il aperçut une silhouette qu’il connaissait bien. C’était Daisy Parker !

— Que viens-tu faire à Perdido ?

— Y habiter !

— Pourquoi ?

— Je ne peux plus vivre sans toi.

Quelques jours plus tard Louis Armstrong épousait Daisy Parker et ils allèrent s’installer à Melpomène et Saratoga. Mais hélas ! si Daisy était amoureuse elle était aussi dévorée d’une jalousie que rien ne pouvait apaiser. Anxieuse, suspicieuse, elle suivait Louis Armstrong dans tous ses déplacements, ou l’attendait jusqu’à l’heure où il avait terminé son travail.

Certaines disputes inévitables éclatèrent dans le ménage. De nombreuses fois Louis chargea sa malle et la fit transporter chez sa mère à Perdido et Liberty. Puis un beau soir, il était repris par le sourire engageant de Daisy qu’il aimait. Elle promettait de ne plus l’ennuyer de ses provocations jalouses.

Puis, dominée par on ne sait quel démon, au premier incident Daisy ne se controlait plus et devenait insupportable.

Louis apprit que Joe Oliver et Jimmy Noone étaient partis chercher fortune à Chicago. Louis s’arrêta au café du coin et on lui raconta que Kid Ory avait circulé à Perdido dans l’espoir de le rencontrer. Quand il arriva chez lui sa mère lui fit part de ce que le chef d’orchestre l’attendait downtown.

Louis n’osait conjecturer que ce fut possible ! Cette terrible destinée qu’il essayait de forcer depuis plusieurs années allait-elle enfin le favoriser ? Il partit, modérant son enthousiasme. Il faisait froid. Les passants se hâtaient en frappant du talon. Le lendemain Louis avait un engagement à Westwego ! Il traversa Canal Street, Kid Ory l’y attendait :

— Louis, tu sais que King Oliver a quitté pour Chicago ?

— Oui, je sais.

— Nous avons besoin de quelqu’un pour le remplacer. J’ai pensé à toi.

— All right !

Louis tâchait de dissimuler la joie incontrôlable qui l’envahissait.

— Quand dois-je commencer ?

— Après demain.

Le jour suivant, à Westwego, Louis souffla comme un possédé. C’était donc vrai ; il avait franchi cette ligne infranchissable. Il allait, le lendemain, jouer avec Kid Ory dans un cabaret fréquenté par les blancs.

Ce fut l’époque où Louis se hissa d’un seul coup au pinacle de la gloire locale. Il était reconnu le meilleur musicien de la Nouvelle-Orléans. Bien préparé, sérieux, volontaire, il imagina, grâce à son souffle puissant, de jouer plus haut dans l’aigu. Kid Ory était bouleversé de ses performances et les autres trompettes de la Nouvelle-Orléans se rendaient compte que le succès de Louis se développait sur un plan qui n’était accessible qu’à ses lèvres d’acier.

C’est ainsi qu’il claironna sa puissance et fut acclamé au Country Club, au Louisiana Restaurant, aux bals de l’Université de Tulane. Et Kid Ory écrivait à Joe Oliver :

MON CHER JOE,

Celui qui t’a remplacé remplit dignement sa tâche. Il joue plus haut que toi et a autant de succès !

Louis était heureux de l’admiration qu’on lui témoignait mais, sur le plan sentimental, il était persécuté par la jalousie haletante de Daisy.

En février 1919, Louis qui était passé musicien à la mode fut élu grand dignitaire des Zoulous. Cette année, la parade devait avoir une particulière importance, en raison de l’armistice. Tout le quartier de Perdido avait acclamé la jeune trompette prodige. C’était une sorte de mascarade décuplée où le Roi des Rex qui était blanc venait du Mississipi tandis que le Roi des Zoulous, un noir, arrivait sur un vieux remorqueur et atterrissait dans toute sa gloire, en carton-pâte doré, aux rives du Vieux-Basin.

Louis était habillé en dignitaire, avec son grand chapeau de cérémonie, et il attendait que le cortège arrivât pour prendre sa place sur un char symbolisant la grandeur des Zoulous. Les autres membres de l’escorte affublés comme Louis discutaient les événements de la journée. Il avait arrêté une charmante créole du nom de Rela Martin et flirtait avec elle assez innocemment. Rela était belle et séduisante. Tout à coup Louis coupa court à la conversation :

— Rela ! vaut mieux t’en aller. Je vois Daisy au coin de Funky Butt ! Elle a en main un rasoir !

Rela s’enfuit sans demander son reste. Louis essaya de rentrer dans le groupe des grands dignitaires Zoulous. Déjà Daisy lui faisait face, l’insulte à la lèvre, et brandissait le rasoir.

— Ah ! Dipper ! Je vais t’apprendre à me tromper avec des high yellow, de bas étage !

Elle s’avança menaçante. Louis fit un geste pour éviter le coup qui lui était destiné. Il sauta de côté mais son admirable chapeau tomba au ruisseau. Un des grands dignitaires intervint et Louis, n’osant pas rentrer dans le champ d’action de sa femme, se tint prudemment à l’écart. L’ami s’approcha pour ramasser le couvre-chef. Daisy délirait de colère et de rage. Elle tourna son exaltation contre l’innocent à qui elle infligea un terrible coup de rasoir tandis qu’il était baissé.

On dut envoyer le dignitaire se faire panser ! Daisy avait été arrêtée par la police. Louis avait empoigné son chapeau qui, hélas, était couvert de boue. Il fut réduit à paraître dans la tonitruante parade avec une coiffure qui ne lui appartenait pas et qui enfonçait jusqu’au ras de ses yeux à chaque cahot du char, d’où il dépêchait des gestes enthousiastes à la foule !

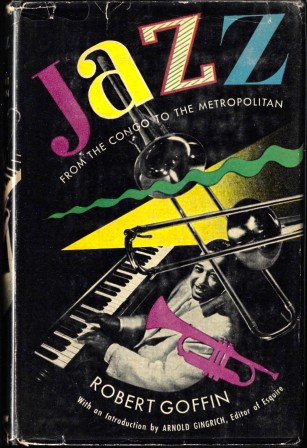

Robert Goffin, Robert. Louis Armstrong, le roi du jazz