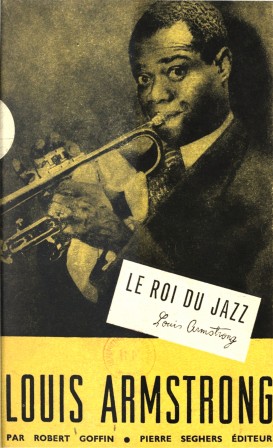

Louis Armstrong - Le Roi du Jazz

Par domcorrieras, le mardi 11 avril 2023 - Proses & autres textes - lien permanent

CHAPITRE PREMIER

Dans la grande ville cosmopolite de la Nouvelle-Orléans, à un coude du Mississipi, débute la rue Perdido, à deux pas du Ferry de canal Street. Elle prend naissance rue Saint-Charles et remonte jusqu'à l'avenue Howard, traversant une trentaine de blocks. Elle est, à plusieurs titres, le symbole de la vie tumultueuse de la cité du Croissant.

Elle s'ébauche aux temps de la colonisation française et, tracée en dehors du Vieux Carré où les noms célèbres de Bienville, Iberville, Saint-Louis, Villère, Dumaine demeurent les pierres angulaires de la France royale et américaine, elle subit la rupture historique de 1763, lorsque Oreilly soumit la ville et l'intégra parmi les possessions de la couronne d'Espagne. D'aucuns prétendent qu'elle fut baptisée Perdido du nom d'un conquistador espagnol ! et peut être en réalité parce qu'on la vit longtemps perdue au milieu des marais...

Parcourez Perdido, le soir; le soleil se couche et dore les rives paisibles du fleuve, les nuages s'irradient au-dessus de Gretna et d'Algiers. Voici Union, Rampart, Loyola, Liberté, La Salle, Galvez, voici devant une usine et ses cheminées monstrueuses, Jeff Davis Parkway. Vous parcourez des rues aux noms lourds de souvenirs historiques. Trois siècles ont passé sur la Nouvelle-Orléans.

Une rue relie laborieusement la rue Perdido sur la rue Gravier, elle serpente et s'embourbe, c'est une ruelle, un coupe-gorge dont l'anachronisme et la pauvreté défient la plume et l'imagination du spectateur. C'est Jane Alley...

Là ! en 1944, c'est l'année 1800 qui nous est restituée. C'est la Nouvelle-Orléans au temps des comtes et des marquis français, au temps des princes et des capitaines espagnols. Les vieilles maisons de bois, ici les taudis vermoulus, des fenêtres obstruées par des lambeaux de carton, des terrains vagues ou gisent deux siècles de bouteilles, de casseroles, de ferrailles. Dans l'allée elle-même il y a des sortes d'impasses avec d'autres taudis plus vieux encore, plus délabrés, plus mélancoliques, plus branlants. Une sorte de défi à l'architecture et au modernisme. Du côté de la rue Perdido, se trouve une énorme construction en bois, composée de deux étages de chambres sordides où ni l'électricité, ni le gaz, ni l'eau courante, ne sont encore connus.

1800 ! On accède au second étage par un escalier extérieur. Un balcon encercle tout le bâtiment. Si vous voulez bien pénétrer dans une de ces chambres où l'on s'éclaire au pétrole, vous y verrez une table préhistorique, une paillasse, deux ou trois chaises en bois, un coffre ! La vie trépidante d'aujourd'hui ne s'est implantée là que par quelques souriantes reproductions de vedettes arrachées à un magazine du dimanche.

Il y a dix ans seulement, Jane Alley était un coupe-gorge sanglant et tragique; un repaire redoutable où se cachait la lie de la population nègre. Le samedi soir, quand les nègres harassés et douloureux comme des bêtes de somme avaient touché à la flamme d'une eau-de-vie innommable, Jane Alley s'allumait d'une étrange exaspération qui n'était pas inconnue de la police de la Nouvelle Orléans. Des parents saouls et débraillés hurlaient d'ivresse et de passions; quelques marmots noirs apeurés pleuraient dans un jardin; des fortes têtes s'insultaient de taudis à taudis; un coup de pierre lancé dans la nuit faisait résonner une façade profilante ; les femmes frémissantes comme des bêtes devant l'orage, s'assemblaient et chantaient des cantiques pour conjurer le mauvais sort. C'était l'heure où les couteaux sortaient des poches; les vieux rasoirs à manches brillaient dans l'ombre; des luttes sournoises et implacables s'ébauchaient avec des tempêtes brusques, des vendettas, des rixes, des coups de pieds, des hurlements de femelles défendant leurs mâles et, soudain, un râle tragique, éperdu, animal. Du sang noir coulait dans la nuit noire sur la terre noire. Un frisson gagnait le long des échines en sueur, dégrisées ! Des hommes ballotant rentraient dans les baraques, la main encore fleurie d'une lame sournoise. Parfois la police survenait pour une perquisition. Elle ne s'y risquait que lorsque les hommes étaient nombreux, les fusils chargés, le doigt sur la gâchette. Généralement, des agents montaient la garde à chaque extrémité, jusqu'au dimanche à l'aube.

Puis, aux premières lueurs indécises, à l'heure où Jane Alley était silencieuse, la police allait relever un cadavre de nègre exsangue qui empestait la sueur, le gin de contrebande et la misère la plus basse.

Imaginez ce qu'était cette ruelle un peu avant I900 ! C'était le dépotoir nègre de la Nouvelle-Orléans ! C'est là que croupissaient les rebuts d'humanité animés par les vices les plus dégradants et par les faiblesses les plus envoûtantes, ou par une misère rendant le noir à une nature voisine de la bestialité. C'était un coin d'enfer habité par des nègres de pure race africaine où les vieillards déchus, édentés, baragouinaient encore le vieux patois créole tandis que les plus jeunes s'appliquaient à un anglais aux syllabes traînantes et chantantes où le mot espoir était remplacé par le mot résignation.

D'où venait le jeune couple dont la pauvreté digne tranchait sur toutes les dégradations de cette allée du crime et du vice ? Il s'appelait Willy Armstrong, il était né, dans le voisinage, de sa mère Joséphine Armstrong avec qui il avait vécu jusqu'au moment où il avait rencontré Mary Albert. Ils étaient tous les deux des noirs pur sang ayant grandi à la va-comme-je-te-pousse. La grand-mère de Willy Armstrong vivait encore en 1919. Elle était presque centenaire et sa mémoire chancelante, à certaines heures, remontait le cours d'une vie douloureuse où elle racontait les jours romantiques du Vieux Carré français, lorsqu'elle allait vendre de l'eau fraîche en chantant une phrase tragique comme une mélopée. Elle était née esclave et se souvenait du temps du couvre-feu où tous les noirs devaient être rentrés dans les quartiers garnis de niches. Sa mère à elle était venue au monde à la période de la colonisation française. Elle avait assisté à la lutte des hommes contre le fleuve, à la lutte des hommes contre la ville qu'il fallait arracher aux « swamps » marécageux, à la lutte des hommes contre les hommes, les blancs contre les noirs, les Français contre les Pirates, les Français contre les Français, les Français contre les Espagnols, les Français contre les commerçants anglais, les Anglais contre les Américains, et finalement les Américains contre les Américains. Mais quelles que fussent les luttes des blancs entre eux, les noirs n'avaient rien à espérer, soumis qu'ils étaient au collier de la servitude, dans les disputes des blancs, à la manière des chevaux sur les champs de bataille. Un écho transmis de génération en génération précisait que cette lointaine aïeule avait été l'esclave d'une famille Noyan. Peut-être était-elle celle dont le descendant avait été arrêté par le gouverneur espagnol O' Reilly et jugé avec une dizaine de Français qui s'étaient assemblés pour comploter contre l'idée de servitude? Ils avaient dit et écrit au moment où leurs frères de France préparaient la révolution française qu'ils étaient pour la liberté et la libération totale. C'était un crime contre le droit divin des royautés. Noyan fut condamné à mort et devait être fusillé. Au moment où on amena les condamnés devant le Cabildo, un officier s'approcha des prisonniers, garottés et enchaînés, et lut une déclaration d'où il résultait que son Altesse le gouverneur espagnol O' Reilly grâciait Noyan en raison de ce qu'il avait à peine 18 ans. Le galonné espagnol ordonna au jeune homme de sortir des rangs. Noyan fit un pas, toisa fièrement le dignitaire et prononça :

— J'ai pensé avec mes camarades ! J'ai combattu avec eux ! Je mourrai avec eux !

Une heure plus tard, Noyan et ses amis tombaient sous le plomb espagnol.

Cette arrière-grand-mère de Willy Armstrong connaissait peu de chose de ses ancêtres. Quatre ou cinq générations avant elle, un aïeul devait être arrivé du Congo sur un de ces bateaux où les négriers gardaient leurs victimes dans des espèces de niches. La famille Armstrong s'appelait peut-être Brafford ou même ne s'appelait pas du tout ! Et tel était le cas de la famille Albert pour autant qu'on put attribuer une famille à ces pauvres unions d'esclaves dont on relit les humbles inscriptions au registre des naissances à la cathédrale. Presque tous les enfants ne portent que le nom de leur mère et sont de père inconnu. C'est la loi de l'amour plutôt que l'amour de la loi qui a présidé à cette multiplication de la race noire dans le cadre de la loi commune de Louisiane.

Tout cela était venu jusqu'à Willy Armstrong par la bouche de sa grand-mère qui avait vécu la révolution et la guerre civile. Si ses parents avaient pu consacrer leur temps aux récits, il aurait été familier avec les crimes des pirates sur la rivière, les coups de fusil des flibustiers, les joueurs de cartes qui perdaient leurs plantations en une nuit, les tripots et les bouges où les femmes de mauvaise vie du monde entier venaient ramasser l'or, les vieilles survivances de patois congolais, le tam-tam des nuits mélancoliques qui constituaient le seul héritage africain et les danses de la brousse où les pieds bougent peu et où l'extase se traduit dans une ondulation du corps et les scènes religieuses de Vaudou avec des rites éternels autour du serpent.

Mais Willy Armstrong ne connaissait pas cette poésie exotique et fiévreuse. Pour lui ce n'était que le dur calvaire de ses frères noirs, c'était le harnais quotidien du travail le plus dégradant ; les nègres parlaient de liberté mais ils ne réalisaient pas encore ce que c'était. Il avait travaillé aux digues du fleuve, livré du lait, vendu du charbon, nettoyé des greniers, poussé des chars, vidé des immondices, scié du bois ; bref il avait fait le métier de ceux qui n'en ont pas. Il était illettré et savait à peine signer son nom. Sa jeune femme, Marie Albert, était comme lui : ils ne possédaient rien quand ils s'étaient mariés, si ce n'est l'impétuosité de leur passion et l'espoir de faire mieux que les autres, l'intention de s'aimer et de mieux vivre. Et probablement même, ces simples sentiments n'appartenaient-ils pas aux âmes prosaïques de Willy et de Marie. qui avaient été poussés l'un contre l'autre, un samedi soir, au hasard d'une partie, sous le coup d'archet de la fatalité et de la loi commune, comme le pollen rencontre la fleur qu'il doit féconder, sans intention, sans propos, sans espoir.

L'épouse porta vite la promesse d'un bébé. Jusqu'au dernier jour, avec le courage et l'obstination des humbles, elle travailla comme femme d'ouvrage chez des blancs qui habitaient près du cimetière. Willy était entré dans l'industrie de la térébenthine. revenait le soir, très tard, rapportant au foyer une lourde odeur de pharmacie et de sueur. Ils logeaient au fond d'une impasse au milieu de Jane Alley. C'était une infecte bicoque à l'escalier vermoulu. Une seule chambre servait de cuisine, de salle à manger, de salon, de chambre à coucher. En face, de l'autre côté de Jane Alley, on apercevait un terrain vague recélant plusieurs épaisseurs d'objets hétéroclites; une sorte de cimetière unique au monde où finissaient les vieux ressorts, les timons, les gouttières percées, les roues sans essieu, les tuyaux dépareillés, les buses rouillées, les poêles préhistoriques, les tables à trois pieds, les bancs vermoulus, les pans de hangar, les plaques d'égout. Là, les petits nègres du voisinage jouaient aux cow-boys ou à la guerre tandis que leurs parents étaient partis travailler.

Willy Armstrong et sa femme ne possédaient pas le plus petit avoir. Ils avaient échoué dans cette sentine qu'ils payaient un demi-dollar par mois. Le samedi soir, tandis que le carnaval hebdomadaire du crime et du vice passait comme un ouragan sur Jane Alley, le jeune couple écoutait dans l'ombre chaude les bruits qui venaient du dehors. Ils étaient résolus d'échapper à cette dégradation et Mary portait son enfant comme l'espoir d'un meilleur futur. Peinant tous les deux, ils économisaient cent par cent. Ni viande, ni poisson ! Le soir des haricots rouges et du pain ! Et quand ils étaient fatigués de cet éternel brouet, pour changer c'était du pain et des haricots rouges !

Il y eut le précoce printemps de la Louisiane avec des fleurs, des franges de vignes vierges, des azalées et des camélias. Avenue Saint-Charles, les camphriers et les bougainvilliers étaient déjà brûlés et rôtis. Le seul arbre qui ressemble à un acacia bleu et que les nègres appellent « l'arbre aux balles chinoises », tendait mélancoliquement ses branches stériles dans un ciel sans fraîcheur, au-dessus d'une masure de Jane Alley. L'été était venu, brûlant et implacable. A l'intérieur de la baraque en planches, il faisait étouffant ! Au début de juillet, Mary se sentait exténuée. Le terme était proche et elle dut rester à la maison, prosternée sur son grabat, contractée et repliée sur elle-même. Attendant le pire et le mieux, à la fin du jour, courbaturée, douloureuse, haletante, combattant ses souffrances, elle se levait pour préparer le souper de son mari.

Graduellement la nuit estompait les toits lointains de la Nouvelle-Orléans. Le repas terminé, Willy Armstrong s'asseyait sur l'escalier de bois tandis que sa femme, regagnant sa couche, geignait sourdement. A quoi pensait-il ? A quoi pense un ouvrier qui à turbiné douze heures ! Il n'avait que le souci de dormir, d'étendre ses membres fatigués pour reprendre, le lendemain dès l'aurore, le dur travail du bois. Du bout de la ruelle, arrivait le bruit des voitures qui passaient à Perdido.

Un peu de brise annonçait la nuit. Le ciel était violet par dessus la ville où le soleil couchant s'engloutissait lentement derrière les masses de pignons et de cheminées. Willy Armstrong contemplait les franges couleur tulipe qui bordaient les nuages et, de temps en temps, il tournait la tête du côté de la porte entrouverte par où perçaient les soupirs de sa femme.

S'il avait pu penser et imaginer, il aurait remonté Perdido en songe. Quartier par quartier, il aurait gravi les escaliers tragiques que le Dante n'a pas entrevus. Pas moyen de pousser plus loin; Perdido s'arrêtait à Jane Alley et à l'avenue voisine. Ici c'était le point final de l'humanité, là où l'être échappe tout juste aux cloisonnements primitifs de l'animalité. C'était au delà de l'ombre, au delà du monde, au delà de l'Amérique ! Jane Alley vivait entre la nuit et le jour, entre l'homme et la bête, entre l'Amérique et l'Afrique ! C'était le premier arrachement, la première émancipation à l'envoûtement de la brousse congolaise. Le passage entre la case de bambou des nègres et le foyer des blancs ! C'était le dépotoir de la vomissure dont il fallait s'enfuir sans tarder ! Mais où aller ? Plus loin, il y avait Perdido et Gravier avec leurs maisons de planches plus confortables. Une population différente, plus pacifique, plus travailleuse ! Des noirs mieux habillés qui parlaient de Jane Alley avec mépris. Et enfin beaucoup plus loin, se trouvait le centre aristocratique noir, Perdido et Liberty, où résidaient les nègres comme il faut, en une catégorie sociale fermée et exclusive. C'est à cela que Willy Armstrong devait rêver et il savait que ses ambitions devaient fatalement se limiter là. Perdido ! La troisième section (Third Ward), aussi appelée le Battlefield, le royaume de Perdido hanté par les aristocrates de la race déchue, les voleurs à la tire, les souteneurs, les joueurs, les portiers, les prostituées, les danseurs, les garçons ! Une couche de la société à laquelle Willy pensait avec respect et tendresse.

Plus loin, c'était Rampart Street, quartier de la noblesse nègre, des coiffeurs, des marchands d'habits, des bureaux juifs de prêts, des magasins de beauté, des maisons funéraires ; un territoire redoutable et inespéré dont les pauvres noirs, à la mesure de Willy, rêvaient parce qu'ils ignoraient pratiquement le culte commercial qui s'élaborait derrière les grandes vitrines lumineuses.

Au delà de la rue du Canal, on découvrait le quartier français, une zone interdite à la race noire qui ne pouvait y pénétrer que par la délégation de ses garçons, de ses chanteurs, de ses bateleurs, de ses hommes de peine. Une sorte de paradis sur terre où l'on buvait des choses divines, des liquides enfiévrants et doux à la gorge que des femmes aux yeux profonds servaient derrière des tentures en peluche. Des portes s'ouvraient sur des cafés tapissés de bouteilles multicolores, destinées à dispenser l'ivresse et l'oubli.

De l'autre côté de la ville, les palais s'enfonçaient dans la verdure avec des parterres de fleurs et des pelouses. De l'or aux clinches des portes, de l'or aux cadres des portraits, de l'or sur les assiettes, de l'or avec des pierreries aux doigts laiteux des mères et des filles, qui dormaient dans la soie et faisaient l'amour selon des protocoles très compliqués où le parfum et la religion avaient leur mot à dire. Cela, on ne le savait à Jane Alley que par les chiens de garde des domestiques nègres qui appartenaient eux-mêmes à une mission spéciale et secrète. Cela tenait de la féerie !

C'était la Nouvelle-Orléans ! La ville des rêves ! Et si la géographie n'est pas une invention des puissants, en fin de compte il y avait la Louisiane et l'Amérique; Chicago, New-York, Boston ! Villes de béton et d'acier où l'on disait qu'il faisait bon vivre ! Et par-delà l'océan, très loin, aussi loin que l'Afrique d'où ils venaient, il y avait l'Europe. Les cités de mirage : Londres, Paris ! Des théâtres lumineux et dorés où l'on avait créé la musique. La patrie de Sarah Bernhardt, celle de Napoléon !

Mais tout cela ne pouvait même pas appartenir à l'imagination de Willy Armstrong. Le lendemain, sa femme se sentit plus accablée. Le bruit des petits nègres qui jouaient dans une cour voisine l'indisposait. On avait averti la mère de Mary, la brave Joséphine qui, après son travail journalier, vint veiller la patiente. Il n'y aurait plus longtemps à attendre. Les douleurs se précipitaient. Il était temps de mander la vieille sage-femme noire, presque centenaire, qui avait accouché tout le quartier. Mais il ne fallait pas l'appeler trop tôt car elle était chère : elle réclamait vingt-cinq cents par jour.

Et c'est ainsi que le 4 juillet 1900, à l'aube du siècle, naquit, de Willy Armstrong et de Mary Albert, un petit bébé noir que la sage-femme déclara en excellente condition.

Le samedi suivant, Mary avait déjà repris sa place de bonne à tout faire et on avait confié le petit à une impotente. Le soir, Willy et sa femme restèrent chez eux; plusieurs amis du voisinage vinrent féliciter le jeune ménage. La mère de Willy demeura un peu plus longtemps. La nuit était déjà tombée. Elle repartit dans la ruelle où les ivrognes commençaient à se disputer et à se battre. Willy et Mary entendirent très tard l'écho des braillards et des femmes ivres. Le bébé pleurait de temps en temps, réclamant le sein de sa mère. Tout à coup, un bruit de pierre fut suivi d'un fracas de vitre brisée. Des pas s'effacèrent dans la nuit.

— Dès que nous le pourrons, Willy, nous fuirons ce quartier de misère I

— Plus que volontiers, Mary-Ann !

— Maintenant que tu gagnes ta vie et que je suis courageuse, en économisant, nous pourrions aller habiter à Perdido I

La puissance du rêve les tint l'un près de l'autre cette nuit-là. Le lendemain, le petit fut baptisé au nom de Louis, à l'église du Sacré-Coeur. La grand-mère portait l'enfant. Le frère de Willy avait tenu à accompagner la famille. En descendant le trottoir de Perdido vers l'église, le groupe croisa des nègres et des négresses qui s'en allaient dans la direction opposée.

— Tu ne viens pas, Willy? dit l'un d'eux.

— Où vont-ils? questionna Mary Ann, en prenant le bras de son mari.

— Tu sais bien que c'est dimanche après-midi ! Ils vont place du Congo.

La cérémonie terminée, on but un peu de vin doux. Puis l'arrière-grand-mère restée à la maison de Jane Alley veilla sur le petit Louis tandis que les plus jeunes se rendirent à Congo Place où les nègres dansaient en plein air au son d'une nouvelle musique tout en rythme et en contretemps. Au centre de l'orchestre, un cornet grossier jouait une mélodie décousue. Les nègres battaient des mains et tapaient du pied. Des femmes saoules râlaient de bonheur. Les interprètes, en transes, émettaient un air hérissé de bruits et de coups de tambour.

— Jouez-le encore, Buddy, jouez-le encore ! répétaient en choeur les enfants.

Et l'orchestre reprenait cette nouvelle musique dont les blancs riaient et qui était brûlante comme les nuits africaines et qui était née au début du siècle, comme le petit baptisé.

— Comment appelles-tu cela ? disait Mary.

— Quoi?

— Cette musique aux temps brisés (with ragged times).

— On ne sait pas, c'est le Congo ! Dansons, rions ! Et la vieille grand-mère qui se balançait contre un camphrier conclut :

— Nous sommes venus au monde tout nus; tout ce que nous avons de plus en mourant, c'est du bénéfice !

Les nègres transportés, enfiévrés, écoutaient et dansaient aux vibrations du tam-tam éternel de leurs ancêtres.

... / ...

Robert Goffin / Louis Armstrong - Le Roi du Jazz